Essa é da esposa de um amigo – que, por sinal, conhece bem o marido que tem…

![]() Agora eu só chamo meu marido de pantufa: deliciosamente confortável de se usar em casa – mas, pra sair, dá uma vergonha…

Agora eu só chamo meu marido de pantufa: deliciosamente confortável de se usar em casa – mas, pra sair, dá uma vergonha…![]()

Essa é da esposa de um amigo – que, por sinal, conhece bem o marido que tem…

![]() Agora eu só chamo meu marido de pantufa: deliciosamente confortável de se usar em casa – mas, pra sair, dá uma vergonha…

Agora eu só chamo meu marido de pantufa: deliciosamente confortável de se usar em casa – mas, pra sair, dá uma vergonha…![]()

Vamos a mais um serviço de utilidade pública deste humilde pseudo-blog/site/diário/cantinho virtual – que, de quando em quando, acaba lembrando que tem um viés jurídico.

E por viés jurídico entenda-se não somente o famoso juridiquês da vida, mas também a fina ( 😀 ) “arte” de ser um dotô-adEvogado-de-direito-jurídico…

Isso mesmo.

Vamos (tentar) demonstrar como é que se dá um nó em uma gravata!

Sim, o assunto já foi tratado com bom humor aqui e aqui (esse é meu predileto) – fora mais uma pitadinha aqui.

Mas agora vamos falar sério.

Já perdi as contas de quantos sujeitos que conheço e que simplesmente não sabem dar um nó em sua própria gravata. Assim, resolvi dar uma fuçada básica na Rede e encontrei boas dicas lá na Pilotti (na qual este texto se baseou) e também no Hypercool (de onde veio a maioria das figuras). Alguma coisinha tirei lá do Coisas de Homem.

Mas antes, como de praxe, um pouco de história.

História da Gravata

A palavra gravata deriva do francês “cravate”, que, por sua vez, parece ser uma corruptela de “croat”, em referência aos Croatas – supostamente o povo que apresentou esse tipo de indumentária à antiga sociedade parisiense.

Segundo consta, essa história de gravata começou com um grupo de mercenários croatas contratados a serviço da França, sendo que eles utilizavam um certo acessório como distintivo militar – um pano amarrado no pescoço de modo a diferenciar suas patentes. Enquanto que soldados usavam algum tecido rústico, os oficiais usavam algodão ou seda. Tendo apreciado o visual diferente, o uso do acessório espalhou-se pelo povo parisiense, pois, além de tudo, esse novo ornamento proporcionava até mesmo uma certa proteção contra o frio…

Mais tarde essa “cravate” ganhou a Inglaterra – dizem que logo após o retorno do Rei Charles II de seu exílio provocado pelas revoluções burguesas, pois, durante o período de nove anos que ficou na França, também acabou assimilando o uso desse acessório.

E da Inglaterra acabou por se espalhar pelo restante do mundo.

Os tipos de nós de gravata

Pois bem, já há muitos anos as gravatas possuem um poder simbólico no visual de um homem. A primeira impressão que passa a respeito do homem a utiliza é (redundemo-nos) sempre de respeito. Sim, também de sufoco ou esganamento – mas essa é outra história…

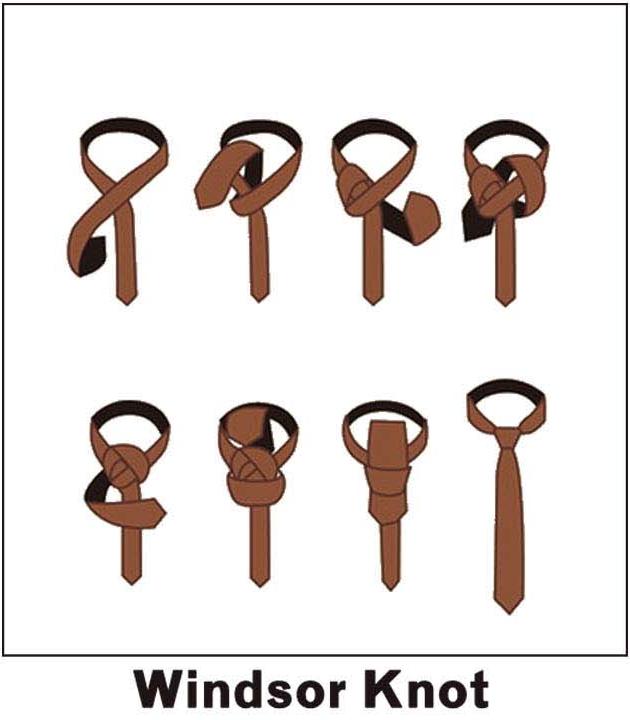

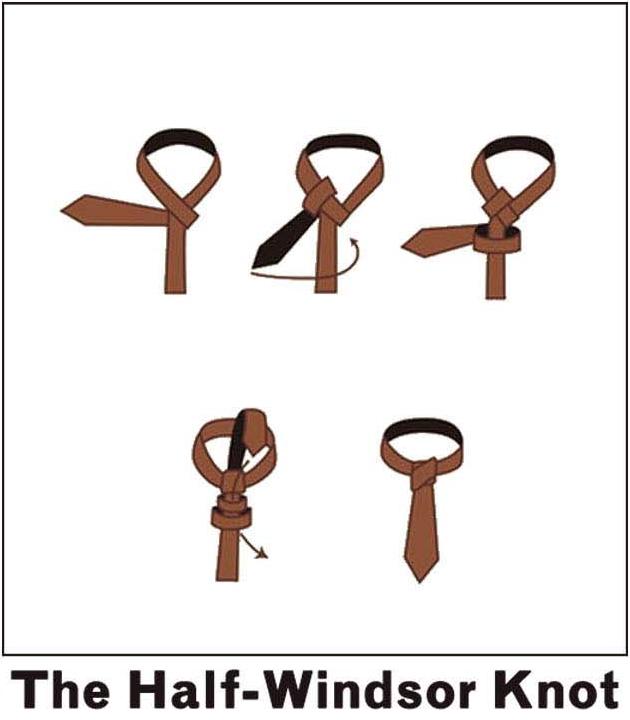

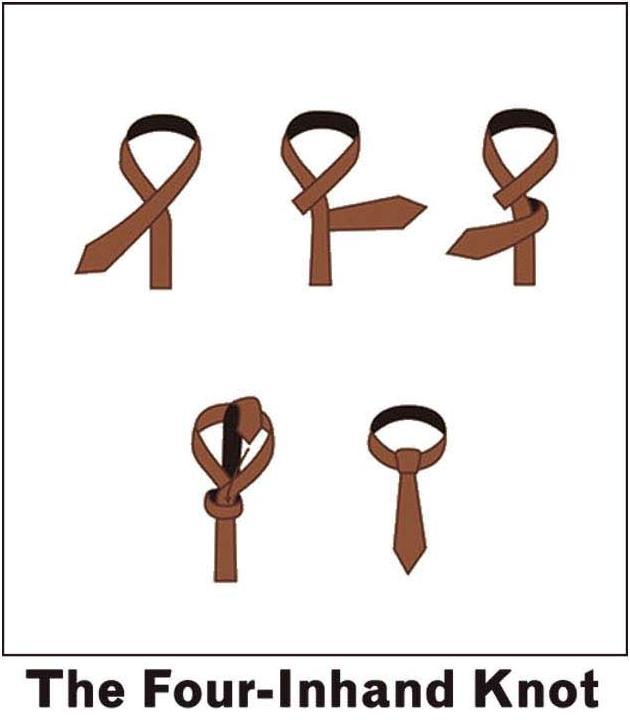

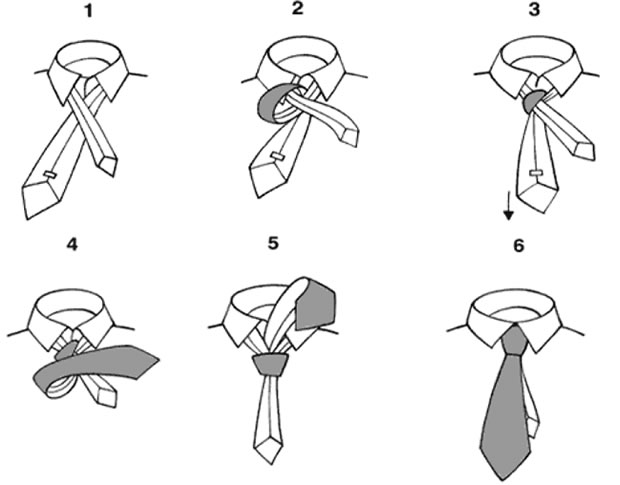

Com a evolução da moda e seus estilos (ui!) foram inventados diferentes modos de amarrar a gravata em formato de nós diferentes. Existem muitas variações, porém os os mais conhecidos são o Nó de Windsor, o Meio-Windsor, o Nó Americano (“Four-in-Hand”) e o Nó de Shelby – também conhecido como Nó de Pratt.

A grande maioria das pessoas não sabe diferenciar um nó de gravata e, nestes tempos de consumismo desenfreado, é cada vez maior a quantidade de homens que sequer sabe dar um nó em suas próprias gravatas. Costumam deixar algumas com os nós prontos e já penduradas em seus cabides (sim, existem cabides para gravatas), garantindo assim que a altura nunca esteja correta e sempre rezando fervorosamente para que ninguém os desate.

Outros acabam ficando dependentes de amigos, de colegas de trabalho ou das próprias esposas. Aliás, como é que elas aprenderam a dar nó em gravata, hein?

E – o pior – existe ainda aquele pessoal que acaba comprando a tal da “gravata-com-zíper”. Horrível. Acham que nunca vão precisar desse paramento e acabam deixando aquela coisinha pronta para uso no fundo de alguma gaveta (provavelmente embolado com as meias e as cuecas). Ali acaba ficando amassada (você, que nem dar nó na gravata sabe, por um acaso passa aquilo?) e quando a põe no pescoço tem um belo ar amarfanhado. Ainda que você deixe aquilo pendurado em um cabide normal, com o tempo o zíper se estraga e não fecha mais direito. Aliá, de qualquer maneira, com o uso o zíper sempre acaba abrindo um bocadinho e revelando o truque utilizado. Cá entre nós: não pensem que ninguém percebe, pois percebe.

Aprendendo a dar nó

O Nó de Windsor é o mais grosso e pomposo dos quatro nós citados (e, aliás, meu favorito). É aquele perfeitamente triangular. Muitos dizem que é o melhor para usar em situações mais formais ou nas quais você precise passar uma ótima primeira impressão – como é o caso de apresentações, aparições em frente a autoridades, etc. Cuidado ao usar com gravatas de tecidos grossos, pois o nó ficará muito grande e perderá a sua elegância. Gravatas de seda italiana assentam perfeitamente com esse tipo de nó.

Já o Meio-Windsor é um nó que não é muito grosso nem muito fino (como o Americano) e por isso pode ser usado em gravatas de diferentes tipos de tecido, ficando bem par a maioria das ocasiões.

O Nó Americano, também chamado de Four-in-Hand é o mais usado por aí e um dos mais fáceis de fazer. Vai bem na maioria das ocasiões e é melhor usado numa camisa de colarinho clássico. Destaque-se que gravatas de seda não ficam bem nesse nó, pois ficará muito pequeno.

O Nó de Shelby (ou Nó de Pratt) é muito parecido com o Meio-Windsor – mas o lado curioso deste é que na hora de iniciar os movimentos a gravata deve ficar com o lado avesso voltado para fora!

Fora estes clássicos temos também vários outros.

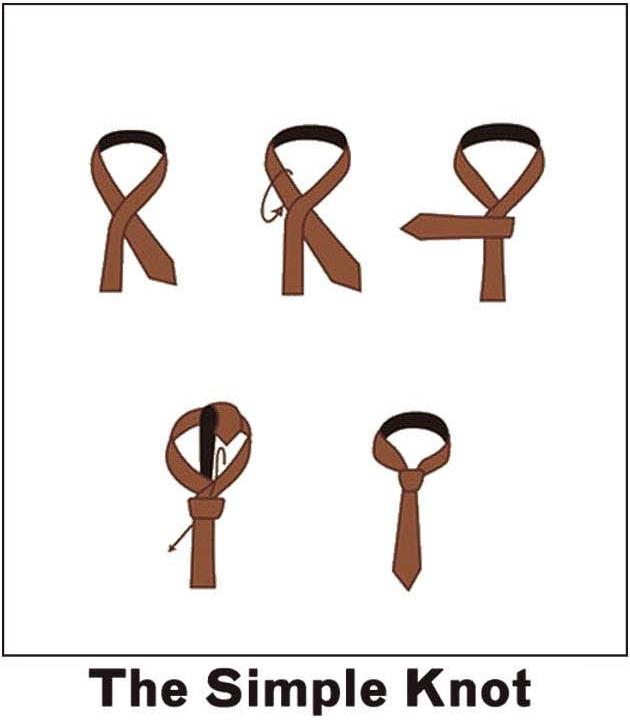

Por exemplo, o Nó Simples, que também se assemelha ao Americano, com a diferença de uma pequena torção no começo dos movimentos.

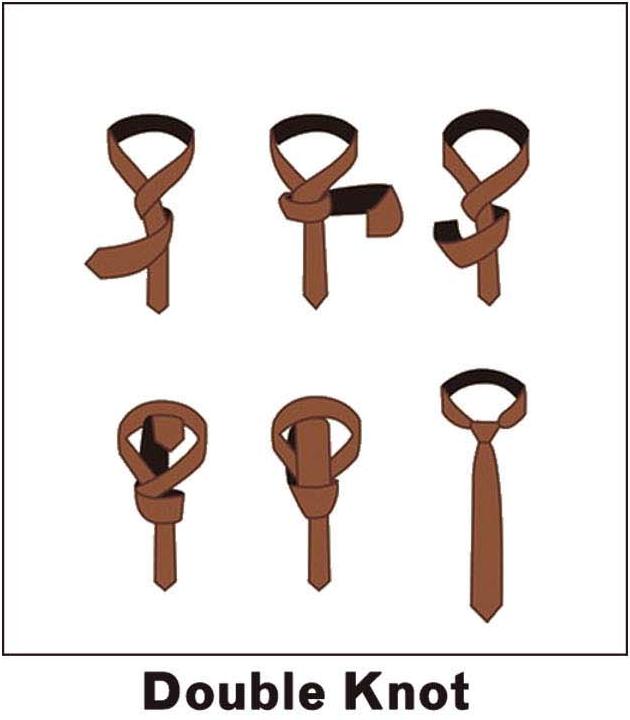

Temos também o Nó Duplo, baseado no Americano, mas com uma volta a mais.

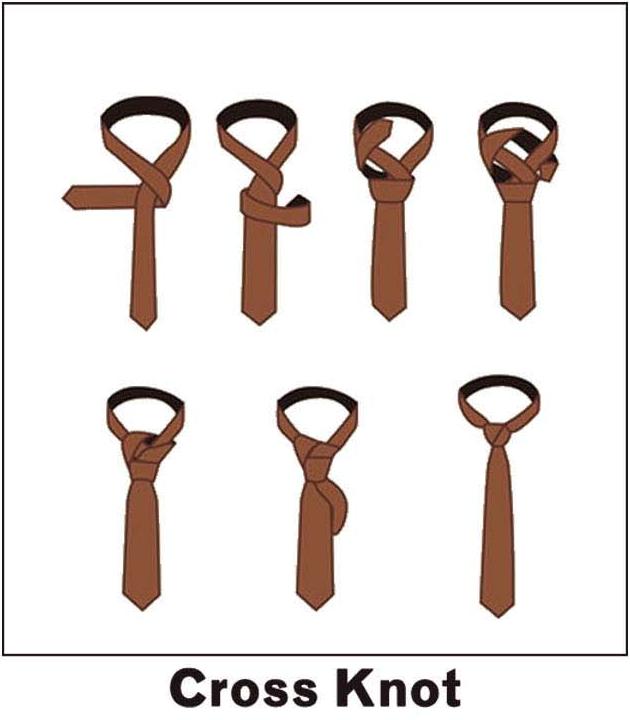

O Cruzado.

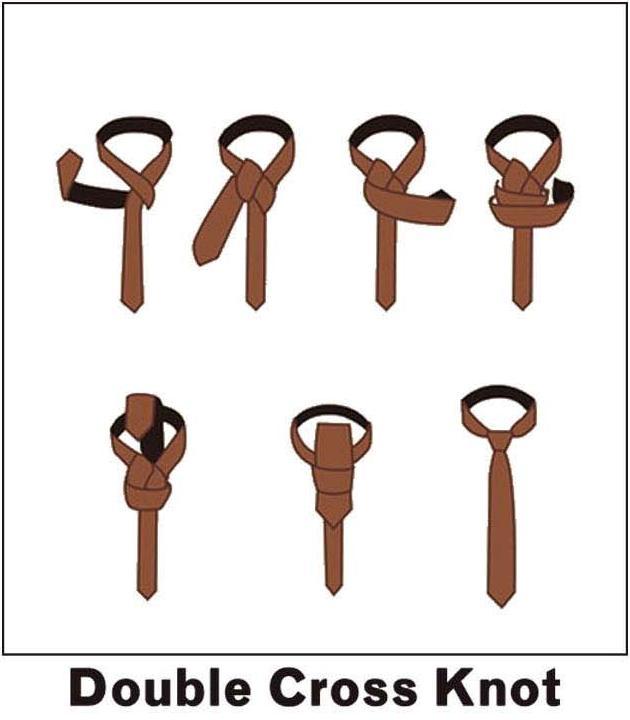

O Duplo-Cruzado.

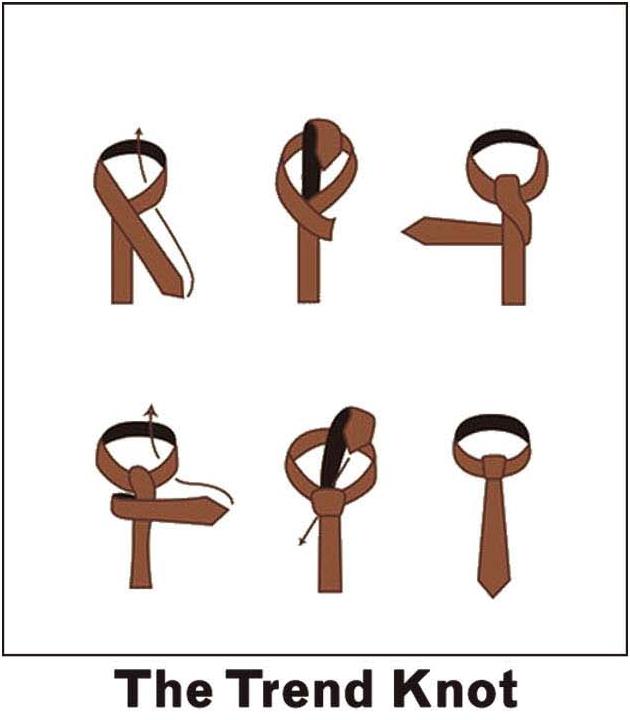

Esse seguinte encontrei como The Trend Knot. Se alguém tiver uma boa tradução que não tenha a ver com “tendência”, por favor, me avise…

E, falando de “moda masculina”, é lógico que teríamos aqueles que desejam lançar moda. Como se faz isso com uma gravata, não sei. Mas é certo que alguns “famosos” procuraram deixar sua marca (ou nó) nesse mundo.

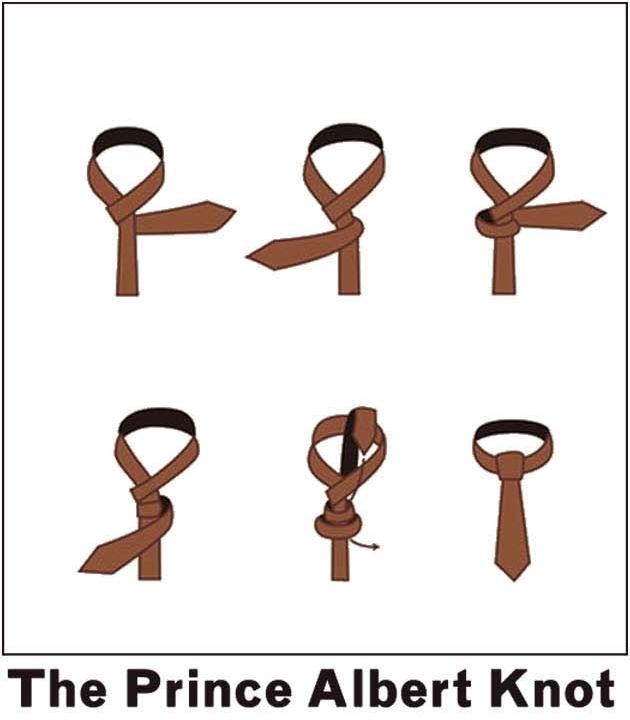

Assim temos o Nó do Príncipe Albert.

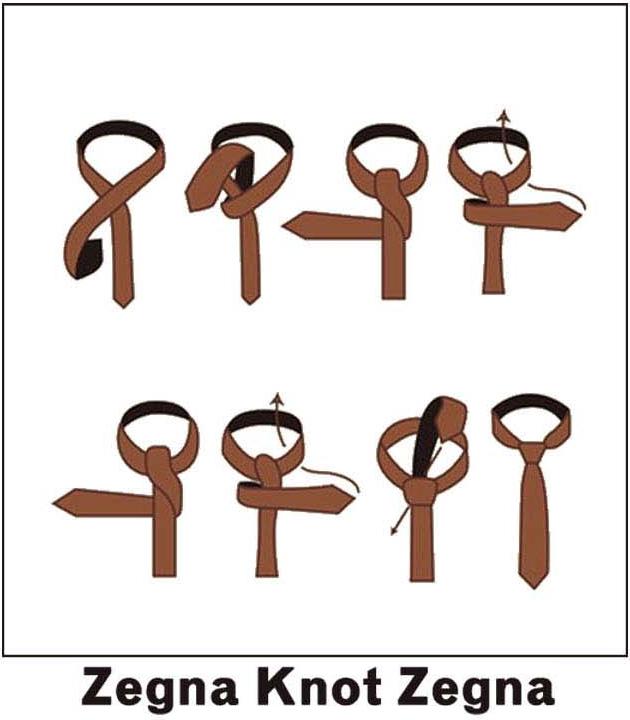

E, por falta de um nome melhor, o Zegna (no original: Zegna Knot Zegna).

Dicas rápidas

Tudo bem, sei que cada um tem o seu estilo, que moda é uma questão de gosto pessoal e não do que outros pensam. Pelo menos é o que dizem por aí. Assim, procure sempre algo que você goste e se sinta confortável ao usar. Mesmo assim, algumas regrinhas são básicas nesse mundo engravatado, cabendo algumas observações…

– A altura correta da gravata fica com a ponta dela por cima da fivela do cinto, encostando no inicio da parte superior da fivela.

– Para não errar use sempre o sapato social, terno e camisa de manga comprida. Obviamente não há problema com outras combinações, mas não é algo que um homem deve fazer sem a consultoria de alguém especializado no assunto. Ou seja, sua mulher.

– O mais comum é a cor da gravata combinando com o terno e fazendo contraste com a camisa. Mas não é uma regra. Quando se quer passar alguma mensagem com a gravata (???) pode-se fazer alguns usos diferentes disso. Mas sem exageros.

– Gravatas não apertam o pescoço. Colarinhos da camisa, sim.

– Gravatas de tecido grosso produzem nós grandes e volumosos, podendo comprometer sua elegância.

– Guarde suas gravatas sem o nó, sempre enroladas ou em um cabide especial para gravatas, pois assim o tecido e sua estrutura ficarão melhor conservados.

– Os movimentos dos nós de gravatas são sempre feitos com a ponta grossa da gravata.

– Quando for usar uma camisa listrada opte por uma gravata de cor lisa (até aqui tudo bem) ou estampada com bolinhas – xadrez também cai bem (duvido um pouco dessa segunda parte – preciso averiguar).

– Gravatas estampadas, com desenhos coloridos ou engraçados, não devem ser usadas em ambientes sóbrios – elas não combinam e ainda por cima você poderá passar vexame.

– Gravatas Skinny (fininhas) devem ser usadas apenas por pessoas de estatura magras.

– Compre gravatas de boa qualidade. Sempre.

– A gravata é sempre a última a ser vestida.

Por fim, dizem que a utilização de prendedores de gravata foi abolida. Que é demodé. Bem, sinto muito mas, conservador que sou, continuo a usá-los tranquilamente. Questão de praticidade. Já tentou lavar o rosto usando uma gravata sem prendedor? Ou pegar algo no chão? Ter que ficar segurando a gravata para sentar, levantar ou num dia de vento? Pois bem, o prendedor resolve tudo isso. Mas sejamos discretos: fiquemos com aqueles do tipo grampo, sem correntinhas, molas, presilhas, etc…

Segundo The Forbes, em seu ranking de 2010, eis as 15 maiores fortunas do mundo (em dólares):

1º

Carlisle Cullen

$34.5 bilhões

2º

Scrooge McDuck

$33.5 bilhões

3º

Richie Rich

$11.5 bilhões

4º

Tony Stark

$8.8 bilhões

5º

Jed Clampett

$7.2 bilhões

6º

Adrian Veidt

$7 bilhões

7º

Bruce Waine

$6.5 bilhões

8º

Tooth Fairy

$3.9 bilhões

9º

Thurston Howell III

$2.1 bilhões

10º

Sir Topham Hatt

$2 bilhões

11º

Artemis Fowl

$1.9 bilhões

12º

Montgomery Burns

$1.3 bilhões

13º

Chuck Bass

$1.1 bilhões

14º

Jay Gatsby

$1 bilhão

15º

Lucille Bluth

$950 milhões

Quem me conhece um bocadinho apenas sabe o quanto sou apaixonado pela chamada “nona arte”.

Ou seja, por gibis.

Mas comecemos do princípio: o porquê do nome “gibi”.

Os quadrinhos tiveram início nos Estados Unidos aproximadamente em 1895, nos suplementos dominicais coloridos, usando a dimensão total do jornal. Segundo o especialista Ralph Luiz Solera, “Quadrinhos ou Histórias em Quadrinhos, as conhecidas HQs, são narrativas feitas com desenhos sequenciais, em geral no sentido horizontal, e normalmente acompanhados de textos curtos de diálogo e algumas descrições da situação, convencionalmente apresentados no interior de figuras chamadas ‘balões’.”

Ok. Tecnicamente acabamos de esclarecer o óbvio.

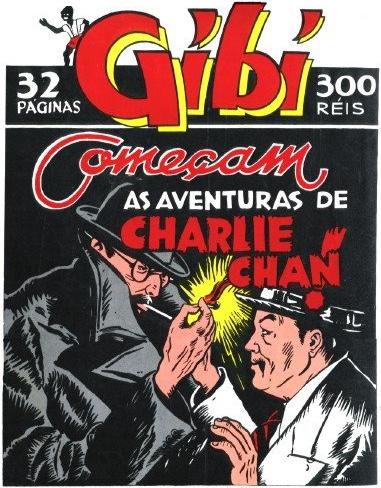

Numa apertadíssima síntese histórica dá pra dizer que lá pelos idos de 1933-1934 surgiram os chamados Comics Books em meio tablóide com estórias completas. No Brasil esse mesmo tipo de tablóide passou a ser conhecido popularmente pelo nome de gibi, por causa do lançamento da revista Gibi, com 32 páginas em papel jornal. Em 1940 começou a ser publicado o Gibi, uma revista com estórias completas, iguais aos Comics Books (inclusive “importando” as mesmas estórias), sendo que tudo indica que seu nomeestava voltado ao significado original da palavra gibi, ou seja, moleque ou negrinho (percebe-se pelo logotipo). Em função dessa revista, crianças e jovens da época passaram a chamar de “gibi” qualquer tipo de revista em quadrinhos – o que perdura até hoje (inclusive já catalogado pelos dicionários)…

Tá bom, agora vamos ao meu “primeiro contato” com os gibis (já tinha começado a falar um pouquinho sobre isso aqui).

Uma das minhas lembranças mais antigas no que diz respeito a quadrinhos me remete diretamente à Turma da Mônica, pois costumávamos ir até a casa de meu bisavô e lá havia uma espécie de hall onde sempre haviam alguns jornais da semana. Assim, em pleno início da década de 70, eu já chegava fuçando tudo e procurando pela Folhinha (era esse mesmo o nome?) para poder ver aqueles desenhos que me agradavam tanto. Sim, ver, pois eu sequer era alfabetizado…

Mais tarde, ainda na infância e assim que aprendi a ler (graças ao Adilson, meu irmão mais velho – valeu, cara!), nosso vizinho – cujo nome era “Seu João” (não é um nome perfeito para vizinhos?) – abriu para mim as portas de um tesouro. Em sua garagem haviam prateleiras e mais prateleiras de gibis dos mais variados tipos. Suas filhas haviam crescido, eram adolescentes, e aquilo já não lhes importava mais. Não sei dizer quantas horas eu devo ter passado dentro daquela garagem (pois ele, sabiamente, ele não permitia que as revistas saíssem de lá) onde lia, dentre outras, revistas do Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, Gasparzinho, Riquinho, Brasinha, O Gigante Miudinho e, claro, Turma da Mônica ainda em suas primeiras estórias.

Passada essa “fase de alfabetização” meio que deixei os quadrinhos de lado no decorrer do restante de minha infância. Não que eu não lesse alguma coisa de quando em quando, mas num típico bairro tradicional de cidade do interior existem MUITAS outras coisas para serem feitas e exploradas por uma criança hiperativa…

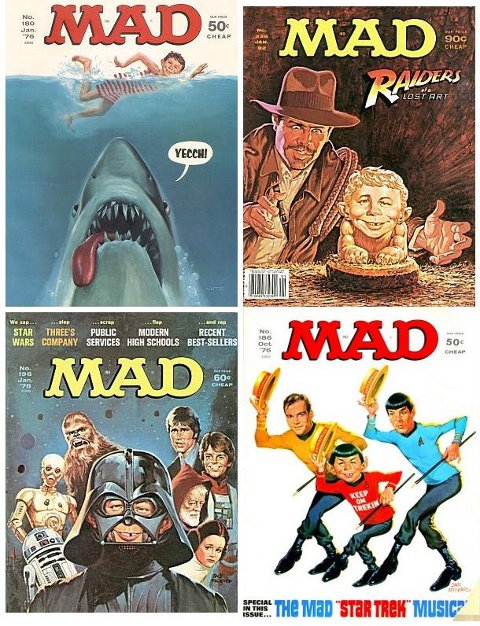

Lembro-me que, bem no comecinho da adolescência passei a me interessar pela revista Mad – ainda com os desenhos originais americanos. Don Martin e Aragonés (com suas impagáveis “tiras de rodapé”) eram autores que me cativavam. Seções específicas, tais como “a sombra sabe” ou “respostas cretinas para perguntas imbecis” eram hilárias. A famosa dobradura da última página sempre tinha algo nonsense. Mas, mais do que tudo isso, aquele traço de caricatura das estórias principais, sempre tirando um sarro de filmes que eu adorava – ah, isso sim era o máximo!

Heh… Tocam sininhos na minha memória que, lá pela oitava série, devo ter aprontado uma das boas… Tanto, que minha mãe me fez vender TODA minha coleção para uma banca de revistas usadas e doar (sim, DOAR) esse dinheiro para a Igreja. Desse episódio a única coisa que me lembro bem foi de, com muito sacrifício, caminhar até a enorme urna verde que ficava bem no meio da igreja de Santana e depositar lá o envelopinho com todos os míseros trocados que foram pagos pelas revistas…

Nesse momento, já versado em estórias mais complexas e em traços mais refinados, a fase seguinte aconteceu naturalmente. Meu irmão mais velho – aquele que me ensinou a ler, lembram? – estudava engenharia na USP – Universidade de São Pauloe, durante as férias, fui passar uma semana com ele lá no CRUSP – Conjunto Residencial da USP. Mesmo já sendo um adolescente, eu ainda era muito novo para desventuras etílicas ou tabágicas, mas me recordo bem da incontável quantidade de bicho grilo por metro quadrado que encontrei por lá! Coisa de louco (literalmente falando). E, para um garoto nessas condições, entediado por não ter o que fazer, tudo que me restou foi fuçar nas coisas do brother para ver se encontrava algo interessante para ler. E o que achei? Nada mais, nada menos que Asterix e o Combate dos Chefes.

Nunca ri tanto sozinho por tanto tempo.

O traçado, as tiradas, as referências, os diálogos, o humor – simplesmente TUDO era ótimo naquela revista!

Fui irremediavelmente fisgado por esses personagens e não parei enquanto não consegui juntar todas as revistas da coleção. Aliás, nessa minha coleção, o exemplar que tenho do Combate dos Chefes é exatamente o mesmo que estava com meu irmão naquela época…

Pois bem, de volta à terrinha, fui cada vez mais entrando na adolescência e tendo todos aqueles interesses que todo adolescente costuma ter.

Exato.

Eu queria uma bicicleta! 😉

Como não dava pra comprar uma – pai mecânico, mãe costureira e um orçamento familiar apertado – fui dar uma de enxerido numa bicicletaria perto de casa e não sosseguei enquanto não me contrataram “para aprender o ofício”. Com meus pagamento ora em peças ora em dinheiro aos poucos pude construir minha primeira bicicleta (para curiosos de plantão, eis aqui uma imagem dela – a segunda foto).

E o que tem isso a ver com o assunto deste post?

É que o filho mais velho do dono da bicletaria, o Jesimiel (êita nominho!) costumava deixar no canto de uma das prateleiras os gibis que lia. E, lógico, lá fui eu fuçar. E encontrei algumas das primeiras edições de Conan, com traços do John Buscema!

Eu não conseguia compreender como era humanamente possível que alguém pudesse produzir aqueles desenhos somente com nanquim, sem se utilizar de nenhuma cor ou tonalidade de cinza, e ainda assim o produto final ser tão perfeito, cheio de vida e movimento. Parecia impossível, mas o mestre conhecia de seu traçado.

Estávamos em meados da década de oitenta e minha coleção durou exatos dez anos. Parei no número 120 da revista, pois as estórias acabaram ficando por demais repetitivas e a nova geração de desenhistas estava cada vez pior.

Por gostar desse tipo de arte – só nanquim – acabei me interessando pelos contos do Lobo Solitário – uma série recentemente relançada integralmente em 28 volumes.

Creio que é dessa época também minhas viagens nas estórias de alguns bons artistas brasileiros – em especial, é lógico, Angeli e Laerte.

O primeiro, dentre outros personagens, com o escrachado Bob Cuspe…

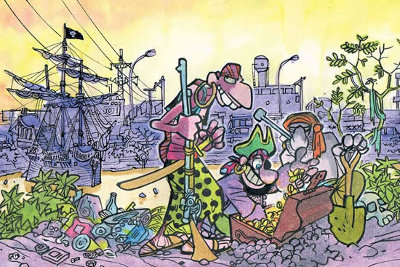

… e Laerte, também dentre outros, com os impagáveis Piratas do Tietê!

E, mais tarde tendo o Glauco se juntado à trupe, teríamos os fantasticabulosos Los Tres Amigos.

Tudo isso curti e curto até hoje.

Pois bem. Tendo aprendido a (tentar) ser mais criterioso em minhas escolhas, quase que sem querer, lá pelos idos de 86, veio parar em minhas mãos uma revista que fez toda a diferença. Batman – O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Num futuro caótico somente um personagem igualmente caótico poderia ser a solução. Não só a narrativa, nem tampouco os traços, mas, principalmente, a linguagem cinematográfica inserida naquele gibi tinha um quê de sensacional – era um storyboard completo!

Desde então passei a colecionar a linha DC Comics. Passei a conviver com os dramas de Superman, Batman, Lanterna Verde (EXCELENTE personagem) e todos demais heróis da linha. Com um pouco de trabalho e um tanto de teimosia, em bancas de revistas usadas consegui voltar até o ano de 84 e resgatar todo o início das tiragens pela Editora Abril. Aliás, não parei mais. Coleciono até hoje.

Mas, em especial a partir desse Batman, passei a me interessar também por muitas das chamadas – à época – “revistas alternativas”. Aquelas que ninguém comprava e que mais tarde se tornariam cult. Só pra citar o básico do básico é desse período V de Vingança e Watchmen – pra se ter uma idéia…

E então veio Sandman.

Neil Gaiman, no que considero seu melhor trabalho, criou todo um universo – com começo, meio e fim – tendo por base tudo que já existe. E essa é a maravilha da coisa. Tratavam-se de estórias tão fortes que superavam os artistas que a desenhavam. Mesmo quando o desenho não agradava, o conto era perfeito. Com a exata dose de suspense, de mistérios e de segredos (Caim e Abel que o digam), somada à capacidade de deixar nas estórias algumas pontas soltas que seriam novamente amarradas em algum outro momento, tornavam fascinante a leitura dessa revista.

A narrativa toda girava em torno de Sandman, um dos Perpétuos, sete irmãos que não são deuses, nem mortais, mas aos quais todos se curvam – Sonho, Morte, Desejo, Delírio, Desespero, Destruição e Destino (ou, do original, Dream, Death, Desire, Delirium, Despair, Destruction e Destiny).

Foram exatas 75 edições.

E fim.

Tal como Bill Watterson, uma vez dito tudo que tinha para dizer, Gaiman calou-se. Ou quase. Sempre houveram – e talvez continue assim – edições especiais e alguns contos complementares. Por exemplo, Daniel, que substitui Morpheus, já apareceu em algumas edições da Liga da Justiça; Caim e Abel volta e meia surgem em alguma revista com estórias específicas; mas, em especial, a Morte sempre retorna!

Talvez um dos personagens mais carismáticos surgidos dentro desse universo compacto tenha sido a irmã mais velha de Sonho, uma linda goticazinha com um bom humor insuportável! Simplesmente cativante…

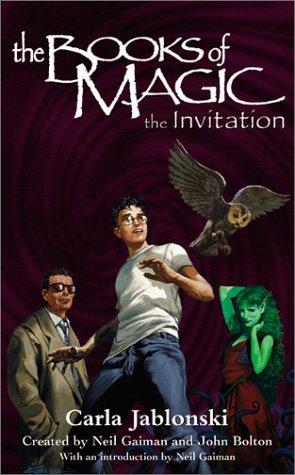

Enfim, as revistas de Sandman me apresentaram, coexistindo nesse mesmo universo, vários outros excelentes personagens – quase tão interessantes quanto o próprio. Estamos falando da linha Vertigo. Para não me estender, ficarei com Tim Hunter, uma espécie de Harry Potter antes de Harry Potter, da série Livros da Magia…

… e, obviamente, aquele arrogante, negligente, enganador, safardana e mestre do ocultismo conhecido como John Constantine.

Enfim, gosto de tudo isso e muito mais.

Não posso deixar de citar outros tantos quadrinhos que admiro, tais como Calvin, Garfield, Snoopy, Hagar, etc. Talvez, também, uma pitadinha de Marvel…

Porém não se enganem! Não deixo de ler um bom livro – quer seja técnico, clássico ou contemporâneo – mas definitivamente não abro mão de meus gibis.

Bem, para aqueles que (ainda) não sabem, eu tenho um Opala.

Ou melhor, dois Opalas.

Um deles é o que utilizo no dia-a-dia, um respeitável Comodoro 90.

O outro – também conhecido como A Lenda – é um 79 que estou reformando. Há anos.

Tudo isso vinha sendo contado num subdomínio aqui do Legal, mas resolvi dar-lhe vida própria – quem sabe assim também não me empenho um bocadinho mais nessa reforma…

Enfim, trata-se do Projeto 676 (quem conhece do traçado sabe o porquê desse nome), cujo link está aí na barra do lado e também pode ser acessado por aqui.

Aos interessados, divirtam-se!

DREAM