Categoria: Martelando o Teclado

Mais ou menos isso…

Memórias

Caos…

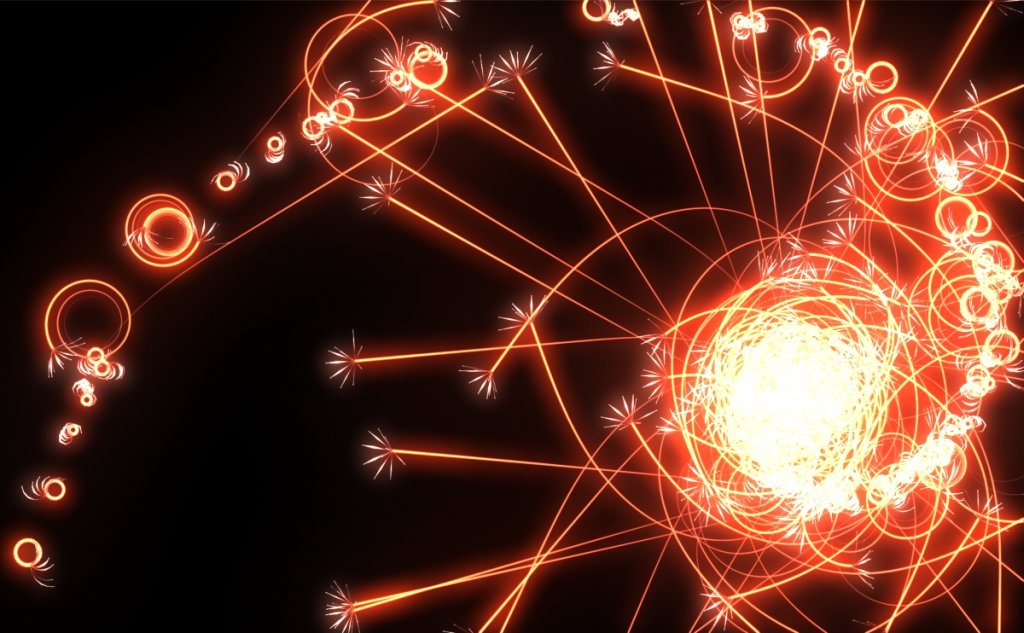

Já lhes disse inúmeras vezes por aqui: a vida é caótica e não temos nenhum controle sobre ela. Quando muito um fluxo a se seguir e a se deixar levar. Uma correnteza.

Quanto antes tivermos consciência disso, quanto antes daremos os primeiros passos para a verdadeira felicidade… Ao menos é o que acho.

Temos que ter em mente que não temos controle de nada. Que quanto mais tentamos gerar controle e domínio sobre as coisas do dia a dia que nos cerca, mais tudo isso nos escapa pelas frestas entre os dedos de nossas mãos.

Mas, ainda assim, às vezes cansa…

Às vezes a realidade nos aborda com tantas variáveis ao mesmo tempo que, por mais que queiramos somente seguir o fluxo, a vontade é de fugir, deixar tudo pra trás, apertar o botão do “foda-se”… É uma insana corrida, onde de quando em quando estamos na frente, mas, noutros momentos, cada um de nossos problemas e adversidades, um a um, vai nos deixando pra trás…

E infelizmente não viemos com um alter ego que nos coloque de lado – ainda que por alguns momentos – e resolva todos nossos problemas de imediato…

Oi?

Não sabem do que estou falando?

Ora, do Capitão Caos, é lógico!

(Aumente o som e curta esse herói…)

😀

Trindade – III

– E aí, moçada?

– E aí?

A traseira do caminhão tinha apenas uma roda sobressalente deitada num canto, algumas lonas dobradas e cordas do outro, algumas vassouras, tudo mais ou menos perto da cabine do motorista, e sobre esse monturo de coisas, meia dúzia de gente.

Rapazes iguais à nós, com suas mochilas e sacolas, também na estrada também indo pra algum canto, também durangos. Começamos a trocar uma ideia – eles já saíram junto com o caminhão, também com destino ao litoral, o motorista era vizinho deles e topou levar aquela turminha pra praia.

– Legal! Vão pra onde?

– Ah, Caraguá mesmo. Lá na Martim de Sá.

Naquela época as praias do Centro eram muito feias e largadas, de modo que TODO MUNDO ia pra Martim de Sá. Pensando bem, as praias do Centro não são mais assim, e todo mundo CONTINUA indo pra Martim de Sá… Vai saber…

– E vocês?

– Estamos indo pra Trin…

– PULIÇA!!! PRO CHÃO!!!

Nos distraímos com a conversa e acabamos ficando desatentos…

E não, não é o que vocês estão pensando.

Não fomos cercados, alvejados ou vítimas de algum comando.

Simplesmente esquecemos do Posto de Guarda. Na realidade são dois (ou, na época, eram apenas esses dois): um logo no começo da Tamoios, saindo da zona urbana de São José, e outro bem no alto da serra. Vocês devem se lembrar que hoje em dia é proibido viajar (ou mesmo ser transportado) na carroceria de um caminhão aberto, certo? Então. Naquela época também era. E iria ser encrenca da grossa se o caminhão fosse parado por isso – e o que se viu foi um tal da rapaziada se atirar de peito no chão (a carroceria do caminhão era de madeira, com as laterais baixas e vazadas) e tentar se esconder no meio das lonas e cordas e outros quetais.

Dei uma olhada com o rabo dos olhos e vi os guardas lá dentro de sua cabine/posto/guarita/sei-lá-o-quê, olhando com desinteresse para o trânsito. Quase deu vontade de levantar e dar um tchauzinho só pra ver o que rolava – mas algo me disse que eu seria extremamente estúpido se fizesse isso. Talvez tenha sido apenas bom senso. Talvez tenha sido o Vilaça segurando minha garganta enquanto eu esperneava. Enfim, acho que nunca terei certeza…

Passado o “perigo”, logo após a última longa curva depois do Posto de Guarda, levantamo-nos descontraídos enquanto que o motorista passava um sabão na gente, pra que a gente prestasse atenção e, na próxima, ficasse esperto ANTES de chegar na fiscalização. Bem, acho que foi isso que ele disse, pois com o barulho do motor, o sacolejar da carroceria, um monte de adolescentes conversando e rindo, o vento nos ouvidos e o fato de ele ser um tanto quanto fanho – nada disso ajudou para dar uma melhor compreensão de suas palavras. Mas o recado foi entendido.

Aliás, por falar em vento…

Taí uma coisa que sempre gostei: vento. Quer me ver num mau humor desgraçado? Me encontre num dia quente, mormacento e de ar parado. E me aguente. Agora, quer me ver sorrir sozinho? Me dê um dia com vento. Sou daqueles que, andando na rua, louco entre o sãos, abre os braços para receber melhor cada vento, cada brisa, cada sopro que passa por mim.

Desde sempre gosto disso. Desde a mais tenra idade. Quando meu pai tinha um Jipe e íamos para a roça, o vento era presente em todos os cantos possíveis e imagináveis do veículo; mais tarde, com uma Variant (impecável até os dias de hoje), eu sempre escolhia sentar no banco atrás dele, pois ele preferia andar com o vidro aberto, se refrescando com o vento; foi no vento que, em casa, decolei de meu velocípede em alta velocidade e me esborrachei no chão, perdendo os sentidos; foi correndo contra o vento que perdi a noção de direção e, literalmente, bati de cara num muro de chapisco grosso (o que rendeu minha primeira grande cicatriz); foi numa noite de ventania, no escuro, brincando de pega-pega que, de novo literalmente, dei de cara com um varal de arame farpado (o que rendeu minha segunda grande cicatriz); o carrinho de rolimã me ajudava a desbravar o vento tanto quanto, anos depois, eu o faria com minha bicicleta…

E ali, naquele momento, na estrada, num dia que começava a ficar mais fresco graças às nuvens que resolveram tapar o sol, de pé em cima da carroceria de um caminhão, vento é o que não faltava!

Seguimos nosso rumo proseando um bocado, lembramo-nos de tomar todo o cuidado ao passar no segundo Posto de Guarda (“Pô, Vilaça! Não vou levantar, não! Fica na sua! E solta minha garganta…”), até que começou a descida da serra…

Quem já passou por ali, sabe o quão paradisíaca é aquela paisagem. Agora imaginem – apenas fechem os olhos e imaginem – oito garotos aloprados “surfando” serra abaixo, curva após curva, rolando pela carroceria às vezes, levantando-se em seguida, rindo sempre, vento nos rostos, frescor nas almas… Não tem como descrever. Simplesmente não tem como.

E, já na altura do mar, ainda no caminhão, aquele vento de maresia nos envolveu totalmente, já salgando nossos paladares sem sequer termos entrado na água… Foi ali que nos despedimos do grupelho, que ficou por Caraguá mesmo.

– E aí, vocês acabaram não dizendo pra onde vão…

– Trindade, cara.

– “Deus me Livre”!

– Porra, por quê? Ouvimos dizer que lá é bem legal…

– Não, não. Vocês não entenderam. Vocês não tem ideia do que estou falando, né? “Deus me Livre”?

– Carái! Dá pra ser claro?

Sem chance. Aquilo não era táxi e, com o pessoal que ia descer já no chão, o motorista do caminhão simplesmente arrancou e saiu, aliás, quase arrancando eu e o Vilaça de cima da carroceria também. O rapaz ainda gritou alguma coisa – que, lógico, não conseguimos entender – e saiu rindo falando sei lá o quê pro resto da turminha. Paciência.

O caminhão estava indo rumo a Paraty (carona melhor jamais teríamos conseguido) e tudo ia bem…

Bom. Quase. Aquelas nuvens lá no céu, outrora hospitaleiras em encobrir o sol, agora começavam a ficar cada vez mais densas e cada vez mais com cara de nuvens de chuva. Mas, naquela velocidade, certamente chegaríamos ao nosso destino antes que começasse a chover. O negócio era curtir aquela paisagem de mar, totalmente à nossa disposição durante quase todo o trajeto!

E, nessa toada, quando menos esperávamos, o motorista parou. Não vimos nenhuma placa. Nada. Mato, mato, mato e uma estrada de terra à direita.

– Chegamos!

Descemos do caminhão, já com as mochilas nas costas, meio que incrédulos…

– Aqui?

– É isso aí. Agora é só seguir nessa estradinha que já, já, vocês chegam lá.

– Tem certeza, cara?

– Tô te falando…

– Tãotáintão… Valeu, chefia! Boa viagem e vai com Deus!

– ‘Brigado! Boa sorte procês também!

Cumassim “boa sorte”? Olhamos um para o outro enquanto o caminhão seguia seu caminho, sumindo na estrada.

– É, cara, o negócio agora é andar. Porque aqui nessa estradinha eu du-vi-de-o-dó que a gente vá conseguir alguma carona nesse século…

O Vilaça nem se dignou a responder. Atravessamos a pista, olhamos para aquele começo de estrada de terra que seguia morro acima e demos o primeiro passo da nossa caminhada.

Que foi exatamente no mesmo instante em que a primeira gota de chuva caiu na minha testa.

# Perdeu o começo? Liga não. Tá aqui.

Resgate à leveza…

Trindade – II

De casa, com nossas tralhas, praticamente bastava atravessar a rua para o ponto de ônibus, quase em frente. “Ah, então vocês foram de ônibus?” – Não! Prestenção! Nós fomos para o ponto de ônibus, o melhor lugar para se batalhar uma carona.

Sim, carona. Tenho certeza que vocês já devem ter visto isso em filmes. Daqueles antigos. Na boa e velha década de oitenta ainda era possível viajar meramente de carona…

Uma vez que Trindade ficava um pouco antes de Paraty (era a única referência que tínhamos para a cidade), então teríamos que conseguir alguma carona lá na Tamoios, a estrada que leva ao litoral. Mas, antes mesmo, precisaríamos chegar até lá – coisa de, sei lá, uns dez quilômetros de onde estávamos, em Santana.

Nossa sorte já começou boa. É que, pertinho da casa de meu pai fica o Senai, escola que arregimenta estudantes vindos de todos os cantos da cidade. Por ser um período de férias, não teríamos que disputar carona com nenhum dos alunos de lá (que ficavam às pencas, também tentando uma carona), e, não demorou muito, um caboclo que passava num Golzinho simpatizou com a cara daqueles dois palermas enmochilados e resolveu nosso problema.

– Vai pra onde, chefia? – é, desde aquela época eu já tinha esse costume de tratar todo mundo por “chefia”…

– Vou aqui pro Centro. Tá bom pra vocês?

– Tá ótimo!

Regra número um de um bom caronista: se alguém vai, ainda que minimamente, pro mesmo lado que você pretende ir, aceite. É uma pernada a menos. Regra número dois: seja sempre cordial. Sempre. Converse, demonstre-se interessado, puxe assunto, seja educado. Normalmente quem dá carona costuma ser bom de proseio e está mais interessado em você, para onde pretende ir e como pretende fazer para chegar lá. E não se esqueça de sorrir!

Mas, hoje em dia, creio que essas regras já não valem tanto. Ou melhor, nada. Ao menos aqui nesta nossa terrinha, ou, no mínimo, na região. Já não se dá mais carona, já não se pede mais carona… Todos transitam sozinhos, encastelados dentro de seus próprios veículos, com os vidros fechados, no ar condicionado, blindados à exposição de outras pessoas, transeuntes, pedestres, pedintes, artistas, vendedores e o que mais quer que o mundo lá fora possa oferecer para ofender sua pseudo-segurança. Permitir que um estranho entre no seu carro? Que viole sua intimidade? Jamais! Tá me achando com cara de táxi? Ou de Uber? Quer ir pra algum lugar, que pegue um ônibus! Ou que compre um carro você mesmo, então!

Não… A “carona” é de uma outra era, uma época romântica, quando as pessoas se preocupavam com o próximo além de si mesmas e ainda olhavam nos olhos umas das outras – em vez de, como hoje, passarem ao léu de todos, absortas cada qual no seu mundo virtual de redes sociais. Acho que, na prática, o nome correto deveria ser “redes antissociais”…

– Aqui já tá bom, chefia!

“Apeamos” no Centro, próximos da Rodoviária Velha. É, dali não teria como, o negócio era caminhar, mesmo. O melhor lugar para batalhar uma nova carona seria lá no comecinho da Tamoios, no posto Caminho das Praias (que hoje já nem mais existe). Com o sol a pino e mochilas nas costas, atravessamos todo o centro velho da cidade, seguimos pela Paraibuna e, coisa de uma horinha depois, chegamos no nosso primeiro destino.

– Carái! Essa deu pra cansar, hein?

– Nah! É só porque esse solzão tá forte. Eu é que tô ferrado: se dali do Centro até aqui já tô vermelho assim, imagine depois de uns dias na praia!

– Hah! Vai ficar igual o homem-cobra: soltando a pele!

– Filmaço, né?

– Filmaço.

– Pelo menos aquela caroninha já ajudou. Imagine a gente, assim, carregado, de Santana ao Centro, a pezão na “subida da Rui Barbosa”?

– Putz! A gente tava ferrado! Não aguentava chegar até aqui não.

– Nem eu.

Essa “subida” nem era tanta assim. Mas fugíamos como o diabo da cruz toda vez que tivéssemos que enfrentá-la. Era preferível ficar mais de uma hora tentando uma carona que encarar aquela ladeira! Se tivéssemos a mínima ideia do que nos aguardava…

Enfim, carona de estrada já era um negócio mais complicado, pois normalmente quem ia viajar para o litoral já ia de mala, cuia, família, cachorro, gato, galinha e o escambau. Naqueles tempos o pessoal alugava uma “casa de temporada”, que normalmente só tinha o básico do básico da mobília, e tinham que levar todo o resto: panelas, pratos, mantimentos, lençóis, até mesmo a tevê da sala às vezes ia no porta-malas, junto com o resto das tralhas. E ói que estou falando daquelas tevês enormes, de tubo, hein… Espaço para mais dois caboclos e suas mochilas? Difícil, muito difícil.

Foram horas ali no posto, na beira da estrada. Mas éramos teimosos e determinados. Alguém ainda iria parar. Alguém TINHA que parar… Até porque o tempo já estava começando a fechar, anunciando uma daquelas chuvas de verão se avizinhando. E carona na chuva é algo que beira o impossível! Foi quando um caminhão deu uma guinada, quase em cima da gente e parou, uns trinta metros adiante. O Vilaça deu uma corrida pra conversar com o motorista, enquanto eu fiquei no mesmo lugar, um tanto quanto cético. É que uma das “diversões” do pessoal das estradas era justamente parar o carro lá adiante e quando os pretensos caronistas iam correndo para alcançá-los, faltando alguns metros, eles aceleravam e iam embora dando risada. E a cabine do caminhão estava lotada – eu vi! Estava mais que na cara que era mais um daqueles tiradores de sarro.

Mas não saíram. Apesar de já estarem até atrapalhando o trânsito ali naquela curva de estrada, ficaram parados e trocaram uma rápida ideia com o Vilaça. Fiquei olhando, de orelha em pé…

– Bora!

– Cumassim?

Ligaram o motor e já foram dando seta ao mesmo tempo que o Vilaça já foi subindo na traseira do caminhão.

– Só tem espaço aqui atrás! Bora, bora, bora!

Merda! Saí correndo ao mesmo tempo que o caminhão engatou a primeira. Estava a uns dois metros dele, arranquei a mochila e joguei pro Vilaça, que já estava lá em cima. O filha da puta do motorista engatou a segunda e eu ali correndo os cem metros rasos, a centímetros da carroceria. É, não ia ter jeito, seja o que Deus quiser.

Pulei.

Pulei e me agarrei na madeira do jeito que dava. O Vilaça se cagando de rir da minha situação, e eu ali, pendurado, tentando descobrir onde apoiar ao menos um dos pés – até que encontrei o para-choque e, com o coração na boca, consegui me apoiar firme e decentemente na traseira da porra do caminhão. Foi só o tempo de recuperar o fôlego para, antes mesmo de subir, descarregar nos ouvidos do Vilaça toda a farta coleção de palavrões e impropérios ao meu alcance…

Subi. Olhamos um pro outro. Ele ainda rindo. Menos, mas ainda. Não teve jeito: tivemos ambos um ataque de riso monumental, que deve ter durado de uns cinco a dez minutos! Daqueles de fazer doer a barriga, sabem?

Só então, recuperando o fôlego e tentando manter o equilíbrio, ainda com lágrimas nos olhos é que pudemos dar a devida atenção à situação em que nos encontrávamos.

Não estávamos sozinhos.

# Perdeu o começo? Liga não. Tá aqui.