Categoria: Blogosfera

Corona’s Diary

Corona’s Diary

O terror pressuposto sempre aterroriza mais

“Me lembro de que, em O Exorcista, a cena que mais me assustava (de gelar o pelo da nuca) não envolvia necessariamente a menina possuída, vomitando, xingando ou levitando. Era um detalhe quase irrisório: no início do filme, saindo do metrô, o padre Karras passa por um mendigo sentado no chão, que lhe pede “Ei, padre, dá uma esmola prum ex-coroinha?” Karras o ignora e segue em frente. Muito adiante no filme o vemos já em altos colóquios com a garota possuída, e sempre tirando da manga uma explicação científica (psiquiatra que ele era) pra cada voz – com sotaque, ou masculina, ou idosa – que a menina fazia. De repente ela para, respira fundo e sussura calmamente: “Ei, padre, dá uma esmola prum ex-coroinha?” Karras empalidece, e a gente junto.

O Iluminado. Tudo ali aterroriza porque quase nada é mostrado. O enlouquecimento gradual de Jack Nicholson é que conota a emanação maléfica provinda de cada parede, de cada corredor, de cada quarto do hotel, mas ela nunca é explícita, nunca eclode em sua plenitude visual. São só insights, rápidas visões e, no mais, longas conversas – tediosas de tão triviais – com personagens que, vivos ou mortos, não se parecem nada com assombrações. Tudo oblíquo, e apavorante.

Poltergeist. Tem sangue, tem demônios, tem explosões, tem mortos-vivos, mas a cena que me fez pular da cadeira foi uma simples e rápida sequência, no começo. Pra insinuar a presença do sobrenatural na casa, a cena, sem nenhum corte, mostra mãe da família – JoBeth Williams – passando rapidamente por uma copa bem arrumada e indo à cozinha pegar um utensílio; no instante seguinte ela retorna e a copa não é a mesma: as cadeiras estão todas amontoadas sobre a mesa, cadeiras que precisamente um segundo antes não estavam ali. Terror puro.

Por isso a pandemia do coronavírus me soa tão estarrecedora. Não estamos testemunhando visualmente o impacto das mortes, face a face, como era de se esperar de uma peste: elas ocorrem no confinamento hospitalar ou residencial, e – por enquanto – com o distanciamento de um registro estatístico. Não testemunhamos, sobressaltados, manifestações purulentas em vítimas terminais que ainda por cima tossiriam sangue, como em um filme barato de horror. Não aparecem zumbis cambaleando como em The Walking Dead, não surgem os carroceiros catadores de cadáveres nas esquinas, tão corriqueiros em tempos de peste bubônica.

Não. Apenas as ruas vazias, os ambientes de trabalho em pesado silêncio, os supermercados fazendo eco, as praças entregues ao vento e a seus próprios monumentos, as perspectivas – pra quem trabalha, pra quem vive do que produz – mais apavorantes ainda. O pior de tudo que divisamos nessa distopia ao vivo, além da desertificação, são as consequências, que ainda não se manifestaram e já doem na alma, flagelam impiedosamente mesmo sem ter acontecido.

Evito o clichê de afirmar que dessa pandemia – a qual, torçamos, será breve – vamos sair outras pessoas. Mas talvez descubramos, com ela, que o terror arreganhado, sanguinolento e escatológico que já pulou tantas vezes aos nossos olhos na ficção não passava de um alívio, de um refresco, de um lenitivo pro que de mais aterrorizante pode existir: a diuturna ameaça do que jamais se permitirá ser vislumbrado.”

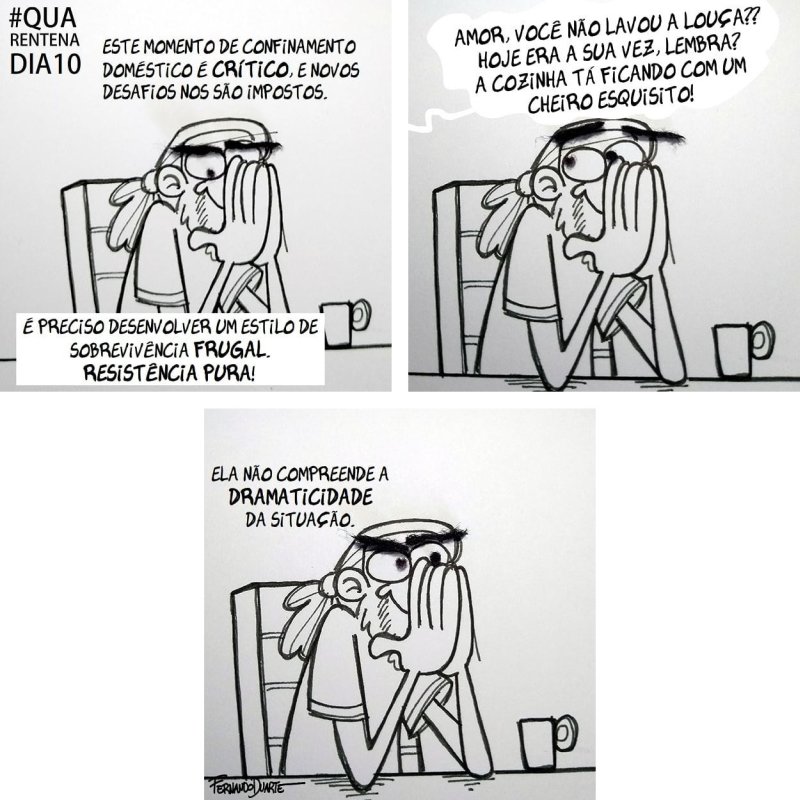

Corona’s Diary

Corona’s Diary

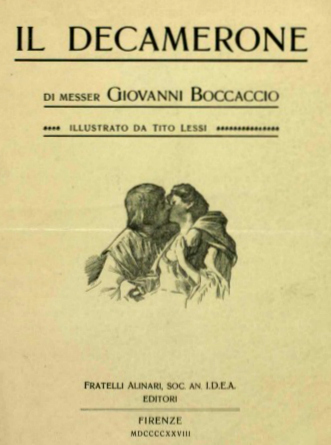

O Decamerão

Muito bem, meu povo, em época de “confinamento” (êêêê, vida de gado…) nada melhor que ampliar um pouco os horizontes, largar do celular, das redes sociais e da informação fácil e mastigada, de modo a nos aprofundarmos um pouco em cultura e retomar bons e velhos hábitos – e não conheço nenhum hábito mais antigo que “ler um livro” (tá certo que existem profissões mais antigas talvez até mesmo que a escrita, mas este aqui é um blog de família e vou deixar pra falar disso noutra hora).

Quem aí já ouviu falar do Decamerão (ou Decameron), de autoria de Giovanni Boccacio?

Pois é, eu mesmo li esse livro lá pro início da década de oitenta e meio que já havia esquecido dele.

Até agora.

E vocês vão entender o porquê da lembrança.

Esse livro foi escrito por volta de 1.350, já quando começava o declínio da Idade Média. Tem por pano de fundo o encontro de dez jovens – 3 homens e 7 mulheres – que se isolaram em uma casa de campo em Florença, Itália, fugindo da pandemia que dizimava impiedosamente o continente europeu naquela época: a Peste Negra.

São cerca de cem contos divididos em dez jornadas (daí o nome “Deca”) narrados por esses personagens. São estórias de amor que vão do erótico ao trágico, contos de sagacidade, piadas e lições de vida – que rendeu ao livro a alcunha de “A Comédia do Sexo”. O livro retrata bem o ambiente daquele período em que viviam (sendo que alguns estudiosos dizem que muitos dos contos são meras transcrições de outros que já existiam na tradição oral da época), pois enquanto a Peste arrasava com cerca de 1/3 da população da Europa, a população reagia de duas formas distintas: ou se entregavam à luxúria desenfreada – bebedeira e busca irrestrita do prazer – ou se recolhiam a fim de orar e se voltar para a vida espiritual, mística, contemplativa – sendo que uma boa parte oscilava entre esses dois extremos… O próprio Bocaccio, para escrever sua obra, também isolou-se em fuga das mazelas da doença enquanto o mundo desabava lá fora.

Muitas pessoas, desorientadas e aparvalhadas, vagavam pelos campos e se ajuntavam nas igrejas em busca de uma ajuda que não viria, pois encontravam-se diante da perspectiva de uma morte horrenda face a uma ineficácia da religião católica (então dominante) e de uma medicina quase ou totalmente inexistente.

Bocaccio criticou a sociedade da época através de um retrato irônico e detalhista num mundo repleto de interpretações diferenciadas para as mesmas situações, desafiando a Igreja e os costumes da época com um tom debochado ao tratar de assuntos como religiosidade e a vida em coletividade. Ou seja, ele se desprendeu da até então reinante moral medieval e abriu rumo a um realismo no qual o centro das estórias estava voltado à conduta das próprias pessoas – o que ultrapassou seus antecedentes em complexidade, qualidade e capacidade narrativa. Essa obra foi tão relevante que chegou a inspirar diversos autores que vieram posteriormente, dentre eles Shakespeare, Cervantes, Lutero e outros.

“Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da Encarnação do Filho de Deus de 1348, quando, na mui excelsa cidade de Florença, cuja beleza supera a de qualquer outra da Itália, sobreveio a mortífera pestilência. Por iniciativa dos corpos superiores ou em razão de nossas iniquidades, a peste atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa exemplificação, tivera início nas regiões orientais, há alguns anos. Tal praga ceifara, naquelas plagas, uma enorme quantidade de pessoas vivas. Incansável, fora de um lugar para outro; e estendera-se, de forma miserável, para o Ocidente.

Os homens se evitavam […] parentes se distanciavam, irmão era esquecido por irmão, muitas vezes o marido pela mulher; ah, e o que é pior e difícil de acreditar, pais e mães houve que abandonaram os filhos à sua sorte, sem cuidar deles e visitá-los, como se fossem estranhos.” (BOCCACCIO. 1987, p. 35-36,38)

Entenderam agora?

O que estamos vivendo nos dias atuais reflete em parte algo que já aconteceu há mais de 700 anos!

É bem como aquela mais famosa frase da série Battlestar Galactica: “Tudo isso já aconteceu antes, e tudo vai acontecer novamente”.

Enfim, fica aí a dica do dia. E como se trata de uma obra que já está em domínio público, caso se interessem basta clicar neste link aqui para o download do livro em PDF.

Bem, por hoje acho que é só.

E lavem bem as mãos.

Sempre.