Srecko Horvat

Entrevista do filósofo e linguista americano Noam Chomsky. Hoje com 92 anos e tendo vivido como testemunha muitos dos grandes fatos que marcaram o século XX e o início do XXI, ele analisa o cenário da crise do coronavírus e traça um quadro nada animador para os próximos anos. No entanto, cita que o isolamento social destes tempos deve ser usado para fortalecer os laços sociais e desenvolver projetos de resistência. A entrevista foi concedida no fim de março de 2020, uma conversa com o filósofo e co-fundador do DiEM25, Srecko Horvat.

Srecko Horvat: Você nasceu em 1928 e escreveu seu primeiro ensaio quando tinha 10 anos de idade sobre a Guerra Civil Espanhola, após a queda de Barcelona em 1938, o que parece bem distante. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, testemunhou Hiroshima e muitos eventos históricos e políticos importantes, da Guerra do Vietnã, a crise do preço do petróleo, a queda do muro de Berlin, Chernobyl, testemunhou o momento histórico que levou ao 11 de setembro e o crash financeiro de 2007/2008. Com esse background e sendo um ator da maioria desses processos, como vê a atual crise do coronavírus, algo sem precedente histórico. Surpreende você? Como observa isso tudo?

Noam Chomsky: Devo dizer que as memórias mais tenras que me assombram agora são dos anos 1930, o artigo que você mencionou sobre a queda de Barcelona foi sobre, aparentemente, a inexorável propagação da praga fascista sobre a Europa e como chegou ao fim. Descobri muito mais tarde, quando os documentos internos vieram à publico que os analistas do governo americano, na época e nos anos seguintes esperavam que a guerra terminasse com mundo dividido entre regiões dominadas pelos EUA e uma região dominada pela Alemanha.

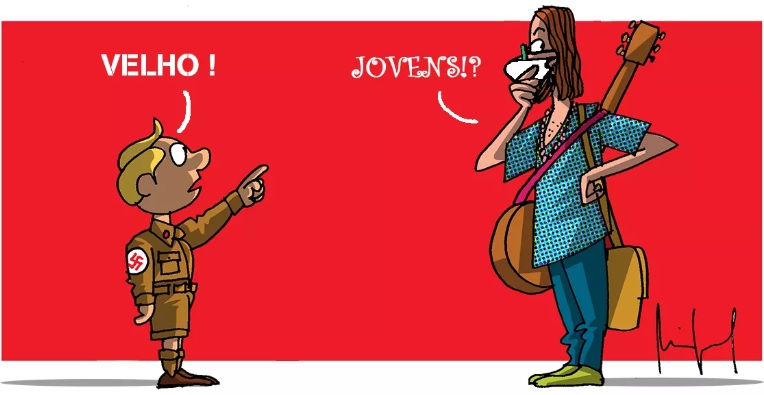

Meus medos infantis não estavam completamente errados. E essas memórias voltam agora. Quando era criança, posso lembrar, ouvindo comício de Hitler em Nuremberg no rádio, podia não compreender as palavras, mas podia facilmente entender o clima daquilo tudo, e tenho que dizer que quando escuto os discursos de Trump hoje, soa algo parecido. Não que ele seja fascista, não tem muito de uma ideologia, é apenas um sociopata, um indivíduo preocupado consigo mesmo, mas o clima e o medo é similar e a ideia de que o destino do país e do mundo está nas mãos de um sociopata bufão é chocante.

O coronavírus é algo sério o suficiente, mas vale lembrar que há algo muito mais terrível se aproximando, estamos correndo para o desastre, algo muito pior que qualquer coisa que já aconteceu na história da humanidade e Trump e seus lacaios estão à frente disso, na corrida para o abismo. De fato, há duas ameaças imensas que estamos encarando. Uma é a crescente ameaça de guerra nuclear, exacerbada pela tensão dos regimes militares e claro pelo aquecimento global. Ambas podem ser resolvidas, mas não há muito tempo e o coronavírus é terrível e pode ter péssimas consequências, mas será superado, enquanto as outras não serão. Se nós não resolvermos isso, estaremos acabados. As memórias da infância continuam voltando para me assustar, mas em uma dimensão diferente. A ameaça de guerra nuclear não fazia sentido com o mundo onde está, mas olhando para o passado recente, em janeiro, o relógio do juízo final é ajustado a cada ano com os ponteiros dos minutos a uma certa distância da meia noite, que seria o fim. Desde que Trump foi eleito, o ponteiro tem se movido para mais perto da meia noite. Ano passado estava a dois minutos da meia noite. O mais próximo já alcançado. Esse ano os analistas retiraram os “minutos” e movem agora o ponteiro em segundos, 100 segundos para a meia noite, o mais próximo que já estivemos. Observando três questões: A ameaça da guerra nuclear, a ameaça do aquecimento global e a deterioração da democracia, essa última que não está tendo espaço aqui, mas é a única esperança que temos para a superação da crise. Para que as pessoas tenham controle sobre seu destino, se isso não acontecer, estamos condenados.

Se deixarmos nosso destino com sociopatas bufões, será o fim. E isso está próximo, Trump é o pior, por causa do poder dos EUA, que é esmagador. Estamos falando do declínio dos EUA, mas você olha para o mundo e não vê quando os EUA impõem sanções, assassinatos, sanções devastadoras, é o único país que pode fazer isso, mas todo mundo tem de segui-lo. A Europa pode não gostar das ações odiosas contra o Irã, mas tem que acompanhar, deve seguir o mestre, ou será chutada do sistema financeiro internacional. Não é uma lei da natureza, é uma decisão na Europa estar subordinada ao mestre em Washington, outros países não tem nem tem mesmo como escolher. Voltando ao coronavírus, um dos mais chocantes e severos aspectos disso, é o uso de sanções para maximizar a dor, intencionalmente, o Irã está em uma zona com enormes problemas internos pelo estrangulamento do arrocho das sanções, que são intencionalmente desenhadas, para fazer sofrer mais e mais agora. Cuba vem sofrendo, desde o momento em que ganhou sua independência, mas é surpreendente que tenha sobrevivido, mas ficaram resilientes e um dos elementos mais irônicos desta crise do vírus, é que Cuba está ajudando a Europa. Quero dizer, isso é tão chocante, que você não sabe como descrevê-lo. Que a Alemanha não pode ajudar a Grécia, mas Cuba pode ajudar a Europa. Se você parar pra pensar sobre o que significa isso, todas as palavras não servirão. Quando você vê milhares de pessoas morrendo no Mediterrâneo, fugindo de uma região que foi devastada por séculos e sendo enviadas para morrer ali, você não sabe que palavras usar. A crise civilizacional do ocidente neste ponto é devastadora, pensar nisso e trazer memórias de infância de ouvir Hitler no rádio enlouquecer as multidões, faz você pensar se esta espécie [humana] é mesmo viável.

Srecko Horvat: Você mencionou a crise da democracia. Atualmente acho que devemos nos encontrar em um momento sem precedentes no sentido de que cerca de 2 bilhões de pessoas estão de uma forma ou de outra confinadas em casa, em isolamento, auto-isolamento ou quarentena. Ao mesmo tempo o que nós podemos observar é que na Europa, mas também outros países perto de suas fronteiras, internas ou externas, há um estado de exceção em todos os países em que possamos pensar, em regressão em lugares como França, Servia, Espanha, Itália e outros, exército nas ruas… e quero perguntar a você como linguista. A linguagem que circula nesse momento: Ouvindo não apenas Trump, se você ouvir Macron ou alguns outros políticos europeus, constantemente escutará que eles falam sobre Guerra. Mesmo na mídia se fala sobre “frontliners” e o vírus sendo tratado como inimigo. O que me lembra também Victor Klemperer em “Lingua Tertii Imperii”, livro em que falou da linguagem do Terceiro Reich e como a linguagem e a ideologia foram impostas. Sob sua perspectiva , o que esse discurso sobre guerra representa, para legitimar um estado de exceção, ou algo mais profundo neste discurso?

Noam Chomsky: Eu penso que não é exagero. O significado é que se nós lidamos com a crise, estamos nos movendo para uma mobilização como as de tempos de guerra. Se você pensar, pegue um país rico, como os Estados Unidos que tem recursos para superar a questão econômica de imediato. A mobilização para a Segunda Guerra Mundial deixou o país com uma grande dívida que está completamente saldada hoje e a mobilização foi bem sucedida, praticamente quadruplicou a indústria dos Estados Unidos, acabou com a depressão e deixou o país com mais capacidade para crescer.

Isso é menos do que precisamos provavelmente, não naquela escala, isso não é uma guerra mundial, mas nós precisamos da mentalidade desse movimento, nessa crise que essa é severa aqui nós também podemos lembrar da epidemia da gripe suína em 2009, originada nos Estados Unidos. Centenas de milhares de pessoas se recuperaram do pior, mas tem que lidar com isso em um país rico como os Estados Unidos.

Agora dois bilhões de pessoas, a maioria está na Índia. O que acontece para os indianos, eles vivem “da mão para a boca”, estão isolados e morrem de fome. O que irá acontecer? Em um mundo civilizado os países ricos dariam assistência, aqueles que estivessem em necessidade ao invés de estrangulá-los, que é o que estamos fazendo particularmente na Índia e em muitos dos países no mundo.

Se a atual tendência persiste no sul da Ásia, se tornará inabitável em poucas décadas. A temperatura alcançou 50 graus no Rajastão, neste verão está aumentando. A questão das águas agora pode piorar, há dois núcleos de poder que irão lutar por recursos reduzidos de água. Eu digo que que o coronavírus é muito sério, nós não podemos subestimá-lo, mas nós temos que lembrar que isso é uma pequena fração da crise que está vindo. Pode talvez não ameaçar a vida o que o coronavírus faz hoje mas, (tais fatos) irão perturbar a vida ao ponto de tornar a espécie inviável em um futuro não muito distante.

Então nós temos que lidar com muitos problemas, problemas imediatos, o coronavírus é sério, como muitos outros maiores, vastamente maiores, e que são iminentes. Agora há uma crise civilizacional, temos que ver o lado bom do coronavírus, o que pode fazer as pessoas pensarem sobre que tipo de mundo nós queremos? Nós queremos um mundo que nos leva a isso? Devemos pensar sobre a origem desta crise, por que há uma crise do coronavírus? É uma falha colossal do mercado, leva direto a essência dos mercados exacerbados pelo neoliberalismo selvagem, a intensificação neoliberal, os problemas socioeconômicos. Isso era sabido há muito tempo, que a pandemia era muito provável, entendemos muito bem a probabilidade da pandemia do coronavírus, uma modificação da epidemia da SARS, que foi superada 15 anos atrás, o vírus foi identificado, sequenciado, vacinas estavam disponíveis, laboratórios ao redor do mundo poderiam trabalhar diretamente em desenvolver uma proteção para uma potencial pandemia do coronavírus.

Por que não fizeram isso? As companhias farmacêuticas. Nós temos entregado nosso destino a tiranias privadas, corporações, que são inexplicadas para o público, nesse caso, o Big Farma. Para eles fazer novos cremes corporais é mais lucrativo do que encontrar uma vacina que proteja as pessoas da destruição total. É possível para o governo entrar nisso, voltar às mobilizações dos tempos de guerra, foi o que o que aconteceu com a pólio naquele tempo, eu posso me lembrar muito bem, a terrível ameaça que foi extinta pela descoberta da vacina Salk, por uma instituição do governo, apoiada pela administração Roosevelt. Sem patentes, disponível a todos. Que pode ser feito agora, mas a praga neoliberal bloqueia isso. Estamos vivendo sob uma ideologia para a qual os economistas têm uma boa parte de responsabilidade, que vem do setor corporativo. Uma ideologia que é tipificada por aquilo que Ronald Reagan colocou no script, pelo seu mestres corporativos com seus sorrisos reluzentes, dizendo que o governo é o problema. Vamos nos livrar do governo, o que quer dizer “vamos deixar as decisões nas mãos das tiranias privadas que não tem responsabilidade com o público”. Do outro lado do Atlântico Margaret Thatcher nos mostrou que há uma sociedade, em que apenas indivíduos jogados dentro do mercado podem sobreviver de alguma forma e para além disso não há alternativa. O mundo tem sofrido sob o poder dos ricos por anos, e agora é o ponto onde as coisas podem estar acabadas. Com intervenção direta do governo no escopo da invenção da vacina Salk, mas que é bloqueado por razões ideológicas da praga neoliberal e o ponto é que essa epidemia de coronavírus poderia ter sido prevenida.

A informação que estava ali para ser lida era bem conhecida em outubro de 2019 logo antes do surto. Houve uma grande simulação em escala nos Estados Unidos para uma possível pandemia Mundial desse tipo. Nada foi feito, agora a crise ficou bem pior pela traição do sistema político. Nós não prestamos atenção na informação que estavam cientes em 31 de dezembro, a China informou à OMS sobre uma pneumonia com sintomas com etiologia desconhecida. Uma semana depois eles identificaram, alguns cientistas chineses, como um coronavírus, também sequenciaram e deram a informação ao mundo pelos seus virologistas, outros que ficaram incomodados em ler o relatório da OMS. Os países naquela área, China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura começaram a fazer algo e contiveram o surgimento da crise. Na Europa o que aconteceu, Alemanha foi capaz de agir de maneira egoísta, não ajudando os outros. Outros países apenas ignoraram. Um dos piores deles o Reino Unido e o pior de todos, os Estados Unidos, que disseram um dia que não havia crise, diziam “ser apenas uma gripe”, e no dia seguinte era uma terrível crise, que sabiam de tudo. No dia seguinte: “nós temos que tratar de negócios, porque tenho que vencer a eleição…”

A ideia de que o mundo está nessas mãos é chocante, mas, o ponto é que começou com uma, novamente, colossal falha do mercado ao ponto fundamental da ordem econômico-social deixada muito pior pela praga neoliberal e ela continua por causa do colapso nas estruturas institucionais que poderiam lidar com isso, se estivessem funcionando.

Esses são os pontos que nós temos que pensar seriamente e pensando mais profundamente digo, em que tipo de mundo nós queremos viver? Se superarmos de qualquer forma haverá opções. O alcance das opções vão da instalação de Estados altamente autoritários por todas as partes até a reconstrução da sociedade em termos mais humanos, preocupados com as necessidades humanas ao invés do lucro privado. Isso é o que nós devemos ter em mente, que estados altamente autoritários e viciados são bastante compatíveis com o neoliberalismo, os teóricos do neoliberalismo como Hayek e o resto eram perfeitamente felizes com o estado massivo de violência apoiada pela economia. O neoliberalismo tem suas origens em 1920 em Viena no estado proto fascista austríaco que esmagou a união dos trabalhadores e a social-democracia austríaca e fez parte do governo proto fascista e louvou o fascismo e sua economia protecionista. Quando Pinochet instalou ditadura assassina brutal no Chile eles amaram, eles lutaram lá, auxiliando esse “milagre maravilhoso”, que que trouxe “solidez da economia”, grandes lucros, para uma pequena parte da população.

Não é errado pensar que sistema neoliberal selvagem pode ser reinstalado por auto-proclamados liberais por forte violência do Estado, um pesadelo que pode vir. mas é necessário a possibilidade de que as pessoas se organizem, se tornem engajadas para um mundo muito melhor, que também enfrentará os enormes problemas que estamos lidando… Problema da guerra nuclear que está mais próximo do que nunca esteve, o problema da catástrofe ambiental do qual pode não haver retorno uma vez que chegamos em tal estágio e não está em uma distância tão grande, a menos que nós arranjemos decisivamente. Então é um momento crítico da história humana não apenas por causa do coronavírus, mas deve nos trazer a consciência das profundas falhas, de forma mais profunda, as características disfuncionais de todo sistema sócio-econômico. Pode ser um sinal de alerta em uma lição para nos prevenir de uma explosão, mas pensando sobre isso e coisas como essas vai nos levar a mais crises piores que essas com um preço extra a se pagar.

Srecko Horvat: Como se dará a resistência em tempos de distanciamento social e o que se esperar de um futuro pós-coronavírus?

Noam Chomsky: Primeiro de tudo nós devemos ter em mente que há, desde poucos anos atrás, uma forma de isolamento social que é muito danosa. Você vai ao McDonald’s e vê adolescentes sentados ao redor da mesa comendo hambúrguer e o que você vê é uma conversa rasa de uns ou alguns outros mexendo no seu próprio celular com algum indivíduo remoto, isso tem atomizado e isolado as pessoas em uma extensão extraordinária. As redes sociais têm tornado as criaturas muito isoladas, especialmente os jovens. Atualmente, as universidades nos Estados Unidos onde os passeios tem placas dizendo “olhe para frente” porque cada jovem ali está grudado em si mesmo, essa é uma forma de isolamento social auto-induzido, o que é muito prejudicial.

Estamos agora em situação real de isolamento social. Que deve ser superada com recreação, laços sociais e tudo que puder ser feito. Qualquer coisa que puder ajudar as pessoas em necessidades, desenvolvendo organizações, expandindo análises… Fazendo planos para o futuro trazendo as pessoas para perto… Procurando soluções para os problemas que encaram e trabalhar neles. Estender e aprofundar atividades, pode não ser fácil, mas os humanos têm encarado seus problemas.