Categoria: Sessão Pipoca

Do Heavy Metal ao K-pop

Pois é, meu povo e minha pova, como já faz tempo que não escrevinhamos por aqui, então senta, que lá vem história!

E, por hoje, vamos falar um bocadinho sobre música. Em particular o meu tipo de música!

Acho que deve ser meio difícil para qualquer um lembrar exatamente quando começou a se interessar por música e por qual tipo de música. Teria sido na infância? Teria sido na adolescência? Foi quando do primeiro amor? Das primeiras amizades? Ou, talvez, nunca tenha se interessado. Bão, daí varêia de cada um, né?

Então vou tentar trabalhar com aquilo que minha (vaga) memória pode me ajudar.

No meu caso, creio que as lembranças mais antigas de “curtir” um som sejam do final da infância e comecinho da adolescência.

Nessa época eu estava enfiado dentro da igreja, autointitulado “católico apostólico romano”, já havia tentado ser coroinha (mas fui vetado, pois era alto demais em relação às outras crianças), frequentava um movimento jovem chamado Cruzada Eucarística de Santana e – pasmem! – estive a um tiquinho de entrar para o Seminário para me ordenar padre. Isso porque meu melhor amigo da época, mais velho do que eu e, curiosamente, descendente de japoneses, já tinha incutido em seu coração que esse era o caminho que ele deveria seguir. E eu realmente queria seguir nesse embalo. Só não fui porque era muito jovem e, mais uma vez, minha pretensão foi vetada, ao menos até que eu tivesse “idade suficiente” para fazer minhas próprias escolhas.

AINDA BEM!!!

Mas, como sempre, tergiverso.

Falávamos de música. Nessa época, por influência desse amigo, passei a ouvir as músicas do Padre Zezinho, sucesso da música cristã da década de oitenta, com discos gravados e uma trilha sonora inconfundível. Aliás, que fique bem claro: nada a ver com esses padres mega super ultra blaster plus pop stars que têm aparecido nos últimos tempos! Suas músicas eram melódicas, “com história”, boas de ouvir, de cantar e de matutar. Particularmente, dentre tantas, a minha preferida era a música Um certo Galileu, lançada em 1975.

Padre Zezinho – Um certo Galileu

A característica principal dessa música e que mais me atraiu, além de toda sua melodia, é o seu “encerramento” (sim, vocês vão ter que ouvir até o fim): forte, com trompas, tambores, o escambau. Acho que já nesse momento eu começava a demonstrar o interesse por aquilo que foge do usual…

E em casa, no recém adquirido aparelho de som três em um da Sanyo que meu pai havia comprado, costumava também ouvir alguns dos discos de meus irmãos mais velhos, que, mesmo sem entender muito bem suas mensagens, estavam à minha disposição e me encantavam, também pela força, pela batida e mesmo sensualidade de suas músicas. Estamos falando de Queen e de Rita Lee (que em 1979, dentre outras, nos apresentou a espetacularmente maravilhosa Mania de você).

Queen – Bicycle race

E vamos combinar que a campainha da bicicleta ficou tão inusitada quanto ótima no contexto dessa música?

Rita Lee – Mania de você

Mas o tempo passa, a gente cresce e, diferente de meu amigo, não fui para o seminário – mas, em compensação, eu, que era um dos melhores alunos da escola, daqueles de não aceitar menos que a nota máxima, Caxias e extremamente bem comportado, gordinho, com óculos gigantes de metal, queridinho das professoras, bem na sexta série fui me sentar na carteira logo atrás de um dos sujeitos mais bagunceiros do pedaço; um, digamos, “repetente profissional”. Sei lá o porquê cargas d’água, nossos santos bateram, e ficamos muito, mas muito amigos mesmo. Foi ali, aos meros onze anos de idade, que comecei a ter um pouco mais de consciência do mundo que nos cerca e de que a vida não deveria ser levada tão a sério.

E, para completar, na oitava série, em 1983, tive o melhor professor de história da face da Terra: o “Seo” Rostschild. Inteligente e perspicaz, já tendo viajado meio mundo, suas aulas eram não só um encanto de agradáveis, bem como (para aqueles que se permitiam) ajudavam a “abrir os olhos” para muitas realidades históricas. Inclusive no que diz respeito aos mandos e desmandos da igreja católica através dos séculos – o que, aliado ao meu já bem adquirido interesse pelas moçoilas que me cercavam, sepultou de vez qualquer pretensão de carreira religiosa deste que vos tecla.

Aliás, mais um pouquinho dessa história está disponível aqui no blog, em Fragmentos.

Enfim, estávamos nos Loucos Anos Oitenta (a década que jamais acabou), e musicalmente falando vivíamos uma efervescência cultural que jamais voltaria a se ver igual na história. As músicas, tanto nacionais quanto internacionais, eram deliciosas, serviam para se cantar em grupinhos, ouvir no rádio, curtir nas danceterias e, ainda, tinham aquelas bem românticas, com o condão de proporcionar maravilhosos momentos a dois…

Ainda assim, eram “músicas de época”, alguns lançamentos faziam um estrondoso sucesso até que fossem substituídas pelo próximo. Muitos cantores e conjuntos se firmaram naquele período, e outros tantos tiveram o privilégio de fazer estourar uma única música e logo em seguida desapareceram no limbo do ostracismo radiofônico. Para conhecer um pouco do que estou lhes falando, recomendo conferir, também aqui no blog, duas grandes seleções que fiz: Anos Oitenta: 200 músicas nacionais de sucesso; e, outra só de músicas internacionais, em Anos Oitenta.

Segue a vida, e, uma vez que a grana era curta, dentre muitas tardes perdidas gravando músicas do rádio em fitas cassetes – o que era um porre, pois o maldito do apresentador sempre metia o bedelho e falava alguma gracinha antes da música terminar – eis que ganhei, do amigo de um amigo, uma fita que me apresentou ao mundo do rock como eu não conhecia, começando com a mais que clássica banda AC/DC e sua monumental Back in Black.

AC/DC – Back in Black

Fiquei irremediavelmente atraído por esse toque lento e compassado, que se mantém durante toda a música, e que combina perfeitamente com a guitarra do incomparável Angus Young, alternando entre altos e baixos com a rasgada voz do vocalista Brian Johnson. Com mais detalhes, já contei sobre isso em Back in Black, bem como foi a partir daí que se abriram outras portas para diversos outros conjuntos, que também já citei em Fogo cruzado, também em Cuidado! e em Dia Mundial do Rock.

Foi nessa época que vim a conhecer o Iron Maiden, cujo vocalista Bruce Dickinson, com sua voz de “air-raid siren” (sirene de ataque aéreo), causava arrepios até nos mais céticos ouvintes. Em janeiro de 1985, no melhor Rock’n Rio de todos os tempos, serviu somente para consolidar essa percepção de excelência.

E, em Ouvindo o que mesmo?, vocês ainda vão encontrar uma relação com minha seleção bem heterogênea daquilo que interessa em termos de bom e velho rock’n roll…

E assim, desde a década de oitenta até meados do ano de 2002, meu “gosto musical” se manteve praticamente intacto, cabendo citar, ainda duas específicas pérolas que gostcho muitcho: o violonista Dilermando Reis e o saxofonista Léo Gandelman.

Desse período em diante, mesmo que de forma bem limitada, me permiti alguma abertura, pois aprendi a apreciar uma boa MPB (Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil e por aí afora), um bom sambinha (mais pro estilo de Adoniran Barbosa do que pra sambão de bateria), música sertaneja de qualidade (e não esse “sertanojo de universidade”, do tipo “dor de corno”, pois por aqui só temos Rolando Boldrin, Renato Teixeira, Almir Sater e outros do estilo), um tanto de música regional e fora do circuito (como, por exemplo, Trem da Viração, Ceumar, Tiê) e até mesmo um tanto de música clássica – que, na minha opinião, deve ser ouvida da mesma maneira que se houve heavy metal: com o volume no talo!

Ah, um aviso aos desavisados: essa aí foi a versão (bem) resumida, extraída diretamente de Fantasia 2000, dos Estúdios Disney, pois em sua versão original a obra tem cerca de 8 minutos de duração.

E, também nesse período, aprendi a apreciar – e muito! – o gênero “Opera Rock”, começando por Therion, passando por Coronatas e, obviamente, o fantatiscabuloso Nightwish, em especial com a filandesa Tarja Turunen e sua maviosa voz (sim, larguem mão de serem chatos, pois é assim mesmo que se escreve).

Gente! Vejam só como o batera já entra arrasando e, na sua deixa, o guitarrista é simplesmente fenomenal. Mas nada disso se compara à potente voz da vocalista, que também é de arrepiar. Se fosse possível voltar no tempo, daria até para imaginar um dueto com ela e o Bruce Dickinson…

E assim fiquei por um bom tempo, contente com minhas escolhas e curtindo sempre que possível e impossível toda essa variedade de músicas, em seus mais diversos gêneros e estilos.

Apesar de todos esses “avanços”, por volta de 2010 ouvi sobre mim que eu vivia numa “bolha”, criada há cerca de 15 anos e que, desde então, parei de evoluir. Que eu havia congelado no tempo-espaço e fiquei com as convicções de mundo estacionadas desde então. Que tudo que havia ocorrido em termos culturais, musicais, literários, cinéfilos, televisísticos e afins simplesmente resvalavam neste neandertal que vos tecla sem sequer deixar marca de uma mínima taxa de reconhecimento ou mesmo de lembrança.

Cumassim, Bial???

Na minha nada humilde opinião, creio que ainda foram até que generosos nessa avaliação…

Enfim, desde então me impus que deveria ser um tanto mais compreensivo e buscar assimilar ao menos um bocadinho a mais do mundo que me cerca. Aprendi a ao menos tentar ouvir novas e velhas músicas, ritmos e experiências antes de, sumariamente, lhes torcer o nariz. Algumas coisas muito boas saíram dessa nova fase perceptiva, um tanto de músicas fora do circuito, bem como outro tanto que, apesar de (relativo) sucesso, eu nem mesmo conhecia.

No primeiro caso, posso citar alguns artistas e conjuntos diversos, tais como Bruna Caram, Céu, Klebi, Banda do Mar, Little Joy, Manuche, O Teatro Mágico, Velhas Virgens, A Banda Mais Bonita da Cidade, Pata de Elefante, Rádio Galena, e – claro! – o impagável Pedra Letícia.

Pedra Letícia – O Menino

E, no segundo caso, posso lembrar de Los Hermanos, Ana Carolina, Zeca Baleiro, Skank, Jota Quest, Norah Jones, Des’ree, Cranberries, Midnight Oil, Enya, Coldplay, Rival Sons, Muse, Dropkick Murphys (Rose Tatoo é simplesmente é uma delícia!), e a inusitada banda alemã Rammstein.

Confesso que nos últimos tempos meio que voltei a ser um tanto quanto intragável quanto a novidades. Bem do tipo “em time que está ganhando não se mexe”…

Até porque eu simplesmente não me vejo abraçando certas músicas e ritmos – cuja qualidade, no geral, só vejo decair a cada dia que passa. Músicas horríveis, letras toscas, algumas até mesmo burras, falta de ritmo e por aí afora. E ainda assim essas porras simplesmente fazem sucesso!

Inacreditável.

Existem (novos) ritmos demais para enumerar – até porque nem mesmo conheço – de modo que não vou sequer tentar. E para que não pensem que sou (tão) intolerante, vejam só: li recentemente uma notícia que dizia que essa tal de Taylor Swift havia emplacado todas as músicas de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, entre as Hot 100 da Billboard. Ora, me pareceu um feito e tanto! Nunca tinha ouvido nada dela (ao menos que me lembre), então resolvi checar. Fucei e, nos cantões da Internet, encontrei e baixei o álbum na íntegra. Ouvi na íntegra. Três vezes. Juro que me parece tudo uma música só! Tá certo que não sou nenhum crítico musical e também nem sei o que anda no gosto dessa garotada de hoje, mas particularmente não consigo perceber muito bem onde acaba uma e onde começa outra música. Para mim pareceu tudo igual, mesmo tom de voz, mesmo ritmo, mesma batida, mesmo tudo.

Deletei.

Outra coisa que surgiu nos últimos tempos (não tão últimos assim) foi um tal de K-pop, ou seja korean pop, ou, ainda, música popular coreana. Pelo que li, trata-se de uma forma moderna da música pop sul-coreana que abrange estilos e gêneros incorporados do ocidente, como pop, rock, jazz, hip hop, R&B, reggae, folk, country, além de suas raízes tradicionais da própria música coreana (obrigado, Madame Wikipédia). Depois de ter lido a receita dessa “sopa” de estilos, na hora me recordei de uma antiga estória da Turma da Mônica (como, raios, eu consigo me lembrar de coisas assim?), ainda da década de setenta, em que o Cebolinha e o Cascão resolveram formar uma banda de dois com um estilo musical único…

Enfim, o K-pop veio, se instalou, expandiu, fez sucesso e, de minha parte, eu sequer tomei conhecimento de sua existência. Ao menos que eu saiba.

E, finalmente chegamos onde eu realmente queria e que acabou rendendo toda essa montoeira de letrinhas aí de cima.

Dentre o muito que leio diariamente, entre notícias, informes, curiosidades e o escambau, ouvi falar do sucesso dessa animação chamada KPop Demon Hunters – “traduzida” nestas terras tupiniquins como Guerreiras do K-Pop. Mais por curiosidade do que por interesse propriamente dito, resolvi dar uma conferida nesse coiso, até porque em determinados trechos leva bem o estilo de mangá, que admiro um tanto.

A estória em si é bastante interessante, mas não chega a ser “fenomenal”. Mistura uma certa originalidade, com as cantoras que combatem os espíritos malignos através da música, com temas e personagens clássicos de lendas asiáticas. O grupo de K-pop HUNTR/X é composto por Rumi, a líder, Mira, a rebelde, e Zoey, a rapper. Tem humor, romance, ação, drama, reviravolta, o pacote completo. Ah, sim, e tem também as músicas!

As protagonistas: Zoey, Rumi e Mira.

Suas intérpretes musicais: Ji-youn Yoo, EJAE e Audrey Nuna.

Meeeooo…

Que fodástico!!!

Eu sinceramente não sei se a Netflix esperava o sucesso tão estrondoso dessa animação e, ainda, de suas músicas. Dessa nota aqui, fiquei sabendo que o filme já foi visto 266 milhões de vezes na plataforma, e que suas músicas originais já tiveram mais de 500 milhões de reproduções no Spotify. São números pra lá de impressionantes!

E, de minha parte, continuo completamente encantado com o ritmo e a sonoridade das músicas – são todas muito boas, mas em particular a minha preferida é a primeira de todas, já na abertura da animação: How It’s Done.

Confiram por si mesmos e cheguem às suas próprias conclusões.

E depois me contem!

Bem, é isso.

Então…

DONE, DONE, DONE !!!

😆

Sobre o que é a cachaça

Saborosíssimo trechinho do filme “Saideira”, gravado ali em Tiradentes, Minas Gerais, onde, além de exemplificar, literalmente “explica” o que é a cachaça…

Paciência é uma virtude

Sim. Paciência é uma virtude. Aliás, ou se tem ou não se tem. Até porque, muitas vezes, por mais que se tenha, tudo na vida tem um limite…

O melhor exemplo é esta cena do filme Sem Reservas (“No Reservations”), de 2007, que acabei de (re)assistir com a nossa querida e amada, idolatrada, salve, salve, Dona Patroa. Katie (Catherine Zeta-Jones) mostra isso com perfeição!

Twitescas

Depois de assistir as três temporadas de “Cobra Kai” (uma espécie de continuação de Karatê Kid 30 anos depois), RECOMENDO! Muito bom! E, confesso, estou mais para Johnny Lawrence que para Daniel LaRusso…

Caverna do Dragão: o tão esperado final

Caverna do Dragão – ou, no original, Dungeons & Dragons – foi um desenho animado baseado no homônimo RPG (Role-Playing Game – um gênero de jogo no qual os jogadores assumem o papel de personagens imaginários em um mundo fictício) e que foi ao ar aqui no Brasil em meados da década de oitenta.

Trata-se da estória de seis jovens que, num parque de diversões, embarcam em uma montanha russa chamada Dungeons & Dragons. Entretanto, durante o passeio, um portal se abre e os transporta para um outro mundo, chamado simplesmente de Reino, no qual o grupo já aparece trajando outras roupas e recebendo logo em seguida armas mágicas — as Armas do Poder — de um baixinho de cara simpática que se autodenomina “Mestre dos Magos” (e que sempre desaparece misteriosamente, num piscar de olhos, quando menos se espera).

Assim temos Hank, O Guarda, que recebeu um arco mágico capaz de criar flechas energéticas que podem ser esticadas, dobradas ou até mesmo utilizadas como corda; Eric, O Cavaleiro, que recebeu um escudo que protege contra ataques mágicos ou físicos; Diana, A Acrobata, que recebeu um bastão tão flexível quanto as flechas de Hank e que se regenera quando quebrado; Sheila, A Ladra, que recebeu uma capa com capuz que lhe dá invisibilidade; Presto, O Mago, que recebeu um chapéu de feiticeiro do qual podem ser retirados objetos e magias aleatórias; e Bobby, O Bárbaro, que recebeu um tacape cujo golpe fortíssimo é capaz de quebrar pedras e criar pequenos abalos sísmicos.

A partir daí, os jovens passam por diversas aventuras buscando voltar para casa, durante as quais o Vingador, um mago maléfico, tenta a todo custo tomar as armas do poder dos jovens com a intenção de derrotar tanto o Mestre dos Magos quanto Tiamat, uma deusa-dragoa de cinco cabeças, para assim dominar o Reino.

Olhando agora, os desenhos até que eram meio toscos, sem aquela vivacidade garantida pelas películas produzidas em ambiente gráfico com supercomputadores e artistas de primeira linha. Mas dane-se! As estórias eram ótimas, às vezes até mesmo sombrias (novidade para aquela época), os roteiros inteligentes, a trilha sonora impactante, as características de cada um dos personagens em algum momento foram exploradas e não raro você se pegava torcendo por este ou aquele no decorrer de suas aventuras…

Foi um desenho que deixou saudades. E justamente por isso que, mais de trinta anos após seu encerramento, a Peugeot deu um solavanco nos combalidos corações dos antigos fãs ao lançar um comercial que explorava o universo desse desenho. Garanto que todos aqueles que acompanhavam a série ficaram maravilhados ante a expectativa de que eventualmente fosse produzido um “filme de verdade” com os personagens!

Voltando à década de oitenta, infelizmente, após três temporadas e 27 episódios a série foi cancelada, deixando uma legião de fãs órfãos, pois não houve um encerramento, uma conclusão. Acabou acabando e sem nos dizer se nossos heróis teriam conseguido voltar para casa e que fim levou o Vingador. Apesar de já existir um rascunho de um roteiro para o capítulo final, escrito pelo roteirista Michael Reaves e com o nome de Requiem, este nunca saiu oficialmente do papel.

Até agora!

Há anos esse roteiro final já circulava na Internet, já tendo sido feita, com base nele, uma versão adaptada para os quadrinhos, bem como um áudio drama. Mas foi somente agora neste pandêmico ano de 2020 que alguns fãs arregaçaram as mangas e verdadeiramente produziram um episódio completo com o tão esperado capítulo final de A Caverna do Dragão.

Divirtam-se!

NÃO LEIA ESTE TEXTO

se você não tiver uma mente aberta e capacidade de pensar de forma diferente…

Muito bem. Resolveu continuar, né? Então prossiga por sua conta e risco.

O que eu gostaria de tratar aqui é sobre o Especial de Natal do grupo Porta dos Fundos chamado “A Primeira Tentação de Cristo”. Muita bobagem vem sendo falada por muita gente, o que acabou me tirando dessa minha precoce pseudo-aposentadoria literária para tentar colocar alguma ordem nessa bagaça toda.

Em PRIMEIRÍSSIMO LUGAR: se você é do tipo “não assisti e não gostei”, então, por favor, PARE DE LER AGORA! Vai assistir o vídeo (são só 46 minutinhos), pois foge totalmente ao conceito da lógica querer discutir sobre algo que você não conhece. Basta clicar neste link e baixá-lo, então marque direitinho onde parou e depois você volta aqui, ok?

Se bem que nestes “tempos modernos”, onde haters predominam nas redes sociais, regurgitando suas convicções na maior parte das vezes absurdas, não seria de se estranhar uma propensão desse tipo, pois lógica tem sido um produto escasso no mercado…

Mas tergiverso.

Bem, espero que tenha assistido, pois vamos ter vários spoilers por aqui.

Considere-se avisado.

Acontece que no Especial de Natal desse ano o grupo Porta dos Fundos (mais uma vez) resolveu cutucar a onça com vara curta: a estória gira em torno de uma festa surpresa para comemorar o aniversário de trinta anos de Jesus, onde, além da família, reúnem-se os Três Reis Magos, Lázaro, um tanto de figurantes – destaque para a “Tia Lupita” (que existe em praticamente todas as famílias) – e Deus propriamente dito. E eis que chega Jesus, após ter passado quarenta dias no deserto, acompanhado do “Orlando”, que evidentemente é gay. Isso mesmo: homossexual. Uma bicha louca. E não, não devemos ter medo das palavras desde que elas nos sirvam para deixar clara a imagem que queremos passar.

A trama, ainda que bem elaborada, é até bem simplesinha. Aliás, nada que já não tenha sido explorado antes, em termos de humor, pois particularmente ainda prefiro as tiradas do antigo blog Jesus, me Chicoteia! (2002) onde o Marco Aurélio consegue desenvolver uma linha hilária ao transcrever a Bíblia desde o Gênesis… Esse Deus apresentado pelo Porta dos Fundos consegue ser quase tão sacana quanto o do blog, cabendo uma menção honrosa às farpas que ele e José trocam entre si.

Pois bem. Após toda a saia justa da chegada dos dois, ficando no ar um clima tenso por conta de estar na cara o que estava acontecendo ali (você não quer mesmo que eu explique, quer?), nessa festa é revelado a Jesus que ele é o Filho de Deus, o que o deixa atordoado. Depois de um chá muito suspeito que faz Jesus viajar e encontrar outras divindades de outras religiões, ele volta só para descobrir que Orlando havia tomado seu lugar como “Filho de Deus” – só que, na realidade, ele era o Diabo. Eles acabam batalhando entre si (o kamehameha de Jesus é de arrancar gargalhadas), tudo acaba num final feliz, o Bem vence o Mal, etc, etc, etc.

E por último Jesus aceita a missão que Deus lhe passo para divulgar Sua palavra, mas com a condição de que teria que ser do jeito dele, pois ele não gosta do estilo do Pai (transformar gente em pedra, destruir cidades por fogo, enfiar um sujeito dentro de uma baleia e por aí vai) e prefere uma solução mais “Paz e Amor”.

Pronto.

É isso.

E só para contextualizar, Jesus de fato começou sua vida pública aos trinta anos (Lucas 3:23), logo após ter voltado de seu exílio de quarenta dias no deserto, onde foi tentado pelo Diabo (Mateus, 4:1-11).

E então, por conta desse vídeo, as redes sociais entraram em ebulição, com muita gente bradando à Netflix que cancelasse sua exibição, pois tratava-se de uma blasfêmia e zombaria contra a Fé mascarada sob a “desculpa” de liberdade de expressão e cujo único propósito seria dessensibilizar as pessoas e preparar o caminho para uma perseguição (???) mais contundente contra os cristãos. Tudo isso por ter insinuado que Jesus teve uma relação homossexual. Na realidade não insinuou não, disse com todas as letras.

O curioso é que no Especial de Natal desse mesmo grupo do ano passado – que inclusive ganhou um Prêmio Emmy Internacional na categoria Melhor Série de Comédia – não me lembro de ter havido essa comoção toda. Nesse, chamado “Se Beber, não Ceie” (uma clara paródia ao filme Se Beber, não Case), nos é apresentado um Jesus que, juntamente com seus discípulos, se reuniram para a última ceia e encheram copiosamente a cara, acordando todos com uma gigantesca ressaca no dia seguinte enquanto tentam reconstruir os passos de tudo que ocorreu – pois ninguém consegue se lembrar de absolutamente nada.

É desse jeito, então?

Um Jesus ébrio, bêbado, embrigadado é aceitável, mas um Jesus homossexual não?

Mas antes vamos rever alguns conceitos básicos:

Paródia: obra literária, teatral ou musical que imita outra obra com objetivo jocoso ou satírico.

Sátira: composição livre e irônica contra instituições, costumes e ideias da época.

Blasfêmia: enunciado ou palavra que insulta a divindade, a religião ou o que é considerado sagrado.

Ou seja, já deve ter sido possível para você perceber que “uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa”! Aliás uma das melhores explicações que li foi a do padre Francys Silvestrini:

“Quando, por diversas razões, os humoristas tentam entrar no campo religioso, é importante distinguir o ‘alvo’ que querem atingir. O ‘alvo’ da blasfêmia é Deus. O ‘alvo’ da sátira é a imagem de Deus projetada publicamente por aqueles que dizem crer nEle. Os que se utilizam da sátira falam sobre nós, nossas crenças, nossas práticas; não sobre Deus. (…) Será que a caricatura satírica, para muitos desagradável, deste controverso ‘Especial de Natal’ não seria uma ocasião favorável para examinarmos a possível caricatura blasfemadora que muitos de nós, crentes, estamos projetando no espaço público de nosso país?”

Aliás, impossível assistir o vídeo sem ao menos lembrar do excelente A História do Mundo – Parte I, do diretor, roteirista, ator e comediante Mel Brooks (recomendo). Porém, diferente dele, o pessoal do Porta dos Fundos não tem a mesma finesse para tratar do tema, mas mesmo assim possuem pontos em comum, pois trata-se da “arte da farsa”, um gênero teatral de caráter puramente caricatural de concepção simples, que aborda trivialidades em situações ridículas, sem medo de gracejos ou exageros – muitas vezes agindo como crítica sociocultural. E nisso não há blasfêmia nenhuma.

Até porque o que eles fizeram não foi zoar com a religião em si, mas sim com a maneira com que as pessoas lidam com a religião – o que são coisas totalmente distintas. Na prática esse vídeo, apesar de toda a galhofa, acaba por reafirmar a divindade de Cristo bem como a importância de sua missão – até porque somente ele consegue livrar a humanidade do Diabo. Nenhum dogma é questionado, pois até mesmo a virgindade de Maria segue incólume. O verdadeiro alvo das piadas não é a fé, mas os conflitos e as contradições que existem dentro de qualquer família – cujas disputas, intrigas e outros comezinhos acabam por vir à tona na época do Natal.

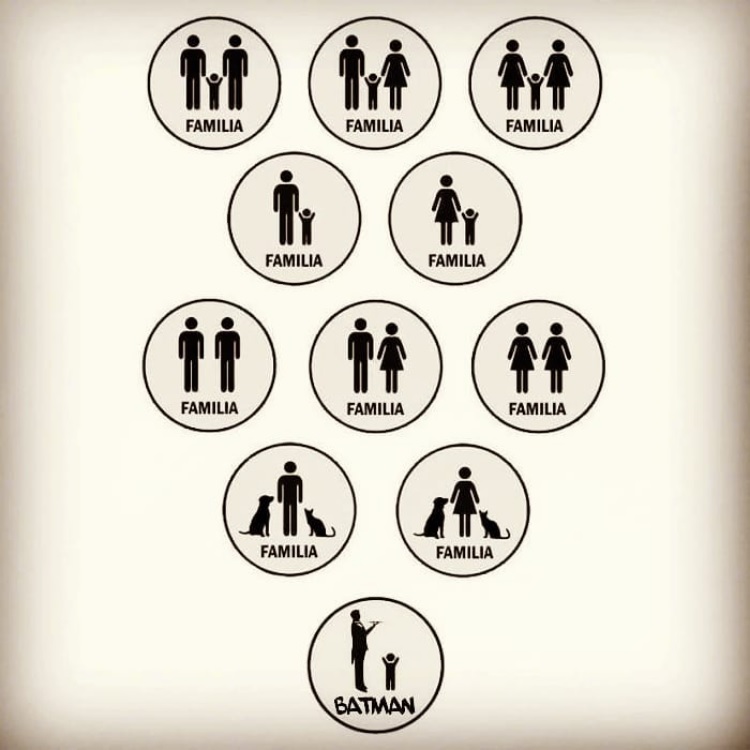

Doutra feita, tirando, obviamente, a última figurinha, se qualquer das outras figuras desse quadro acima por algum motivo lhe incomodou, então o seu problema não é com o que considera blasfêmia, mas sim com o fato de sua própria intolerância àquilo que foge do “seu normal”.

E não me venha falar de respeito à família, tradição, pessoas de bem, o escambau. Nos dias de hoje tudo isso acaba servindo mais para disfarçar o próprio preconceito das pessoas com relação a tudo que as cercam. Nestes tempos conturbados em que vivemos, onde a sociedade se cala diante dos feminicídios, de assassinatos, da truculência policial, da falta de sensatez generalizada, buscar o ressurgimento de uma ultraconservadora TFP vai contra tudo aquilo que acredito em termos de evolução humana.

Goste ou não, saiba que existem pretos. Existem pobres. Existem nordestinos. Existem bêbados. Existem homossexuais. Existem transexuais. Existem famílias felizes formadas por pessoas do mesmo sexo e até mesmo por três ou mais pessoas que vivem juntas. Você pode não gostar disso, mas você não pode fechar os olhos a isso. É uma realidade que não pode ser alterada nem mesmo pela intransigência, pelo racismo, pela homofobia ou por qualquer outro desvio de caráter (pessoas assim é que, na minha opinião, realmente possuem um desvio de caráter).

Então entenda que esse vídeo do Porta dos Fundos é uma mera sátira, pois enxovalha os costumes dessa sociedade hipócrita em que vivemos, mas nada faz para atacar a Fé de absolutamente ninguém.

Foi essa, inclusive, a linha seguida pela juíza Adriana Sucena Monteiro Jara Moura, da 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro, ao negar um pedido de liminar para que esse Especial de Natal fosse removido do Netflix, pois ela entendeu que uma decisão nesse sentido seria “inequivocamente censura decretada pelo Poder Judiciário”. Diz também que não encontrou no caso a ocorrência de crimes contra a religião, violação aos direitos humanos, incitação ao ódio ou discriminação. E, ainda:

“Ademais, também considero como elemento essencial na presente decisão que o filme controverso está sendo disponibilizado para exibição na plataforma de streaming da ré Netflix, para os seus assinantes. Ou seja, não se trata de exibição em local público e de imagens que alcancem aqueles que não desejam ver o seu conteúdo. Não há exposição a seu conteúdo a não ser por opção daqueles que desejam vê-lo. Resta assim assegurada a plena liberdade de escolha de cada um de assistir ou não ao filme e mesmo de permanecer ou não como assinante.”

E esta foi apenas uma de uma série de decisões semelhantes, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Um pouco mais ácida foi a decisão da juíza Marian Najjar Abdo, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo:

“Uma das principais lições ensinadas por Jesus é a da tolerância, sobretudo em relação aos pobres de espírito (e também aos ‘espíritos de porco’). Entendo ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A liberdade de expressão, no presente caso, parece, de fato, ter sido utilizada de forma desvirtuada e abusiva, mas, em princípio, basta que o autor não assista ao programa em questão e até mesmo não mais mantenha contrato com a corré Netflix, em sinal de sua indignação.”

Enfim, é isso. Essa é minha opinião, quer você goste ou não, quer você tenha se convencido ou não. E você tem o pleno direito de não concordar e continuar convicto de que essa é uma “obra blasfema”. Paciência. Eu tentei. Mas uma coisa lhe digo: se você quer buscar ter, no mínimo, argumentos para discutir, então assista o vídeo (até o fim!) e tire suas próprias conclusões.

Ou então não assista e vá ser feliz.

Mas lembre-se (Lucas 9:37-56) de ser tolerante…

Emenda à Inicial:

E eis que voltei pra casa, após um ótimo Natal em família e, ao me atualizar do que aconteceu no mundo durante minha ausência, uma das primeiras notícias que vejo é a seguinte:

“Sede do Porta dos Fundos sofre ataque a bomba na véspera do Natal”

Em nota os integrantes do Porta dos Fundos afirmaram:

“Na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados coquetéis molotov contra nosso edifício. Um dos seguranças conseguiu controlar o princípio de incêndio e não houve feridos apesar da ação ter colocado em risco várias vidas inocentes na empresa e na rua.

O Porta dos Fundos condena qualquer ato de violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, para o Secretário de Segurança e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos. Contudo, nossa prioridade, neste momento, é a segurança de toda a equipe que trabalha conosco.

Assim que tivermos mais detalhes, voltaremos a nos manifestar. Mas, por enquanto, adiantamos que seguiremos em frente, mais unidos, mais fortes, mais inspirados e confiantes que o país sobreviverá a essa tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão.”

Particularmente ainda estou pasmo com o grau de ignorância e de violência que nossa sociedade brasileira está atingindo. Não é esse mundo de ódio e intolerância que quero para meus filhos. Sempre me manifesto contra esse tipo de atitude, mas parece que cada vez mais minha voz vai sumindo em meio àqueles que vociferam suas verdades absolutas.

Infelizmente parece que, de fato, como diria Thalma de Freitas, “quem está evoluindo hoje são as máquinas, não nós.”…