Clito Fornaciari Júnior

Mestre em Direito pela PUCSP

Advogado

SUMÁRIO: 1. O questionamento acerca da propaganda na Advocacia – 2. A disciplina da publicidade no Estatuto e no Código de Ética Profissional – 3. O anúncio permitido – 4. O entendimento do que sejam títulos – 5. A especialidade profissional – 6. A divulgação das associações a que pertença o advogado – 7. Aspectos vedados à divulgação – 8. Os veículos e a forma de divulgação – 9. A mala direta – 10. O uso da internet – 11. O advogado na mídia – 12. A propaganda subliminar – 13. Conclusão

1. As crescentes dificuldades da profissão, marcada hoje por um enorme contingente de bacharéis apenas aprovados no chamado “exame de Ordem”, aliadas à facilidade de propagação de atividades e produtos pelos métodos mais modernos e ágeis de divulgação, transformaram o advogado em alguém igualmente preocupado em buscar clientes, usando da propaganda. Ficar exposto, chamar atenção, propalar suas qualidades, divulgar seus pensamentos e conquistas profissionais seria a forma mais simples de fugir da natural indiferença e do anonimato em que se encontram as pessoas, principalmente nos grandes centros. Com isso, poderia ser atingida uma massa difusa de pessoas, com as quais, em princípio, não se tem qualquer vínculo, mas que podem necessitar de serviços jurídicos: é a clientela em potencial. Passou, então, o advogado a interessar-se pela publicidade, desacreditando que, do natural anonimato de seu gabinete de trabalho, possa galgar uma melhor posição profissional, que poderia refletir-se em um maior ganho, logicamente.

Como conseguir clientes? Essa questão coloca-se a todos os advogados, sendo, evidentemente, mais natural nos jovens, que, acreditando na Advocacia, não aceitaram seguir a trilha que virou lugar comum e que convida a trocar o risco e a liberdade do advogado pela segurança de um concurso público, qualquer que seja ele. A resposta a essa indagação passa necessariamente pelo caminho da propaganda, pelas ações de merchandising como, ainda, pela tentativa de criação de produtos diferenciados, isso porque se constata que esses instrumentos e essa forma de atuação são capazes de transformar, em curto espaço de tempo, no comércio novos produtos, não raramente sem qualidades maiores, em sucesso de vendas.

A Advocacia deve recepcionar práticas semelhantes? Alguns dizem que sim[1], invocando até mesmo o exemplo americano, onde a propaganda, que impulsiona tudo, também se faz presente na divulgação do advogado, inclusive valendo-se de estilos agressivos iguais àqueles que se usam para vender detergentes, sabonetes ou hambúrgueres. Todavia, nos Estados Unidos, as normas de ética profissional são também contrárias ao uso da propaganda[2], resultando o estado atual da publicidade na Advocacia da liberdade estendida a todos, indistintamente, por força de imperativos constitucionais que asseguram a plena possibilidade de divulgação de atividades lícitas, em nome da liberdade da palavra e da imprensa, consagrada na Emenda nº 1.

No Brasil, outrora, apontava-se (e também se praticava) a discrição como um das notas marcantes da Advocacia. Daí decorria a vedação de qualquer prática destinada a captar causas, angariar clientela ou inculcar-se para a prestação de serviços. Esses postulados, no entanto, não receberam dos profissionais uma interpretação uniforme, dando ensejo a práticas que transparecem como formas de obter de modo transverso aquilo que se proíbe. A partir dessa preocupação, com o advento do novo Estatuto da Advocacia, veio a ser editada norma mais particularizada, de modo a gizar, bem mais de perto, a publicidade permitida e proibida na atividade do advogado.

2. O parágrafo único, do art. 33, do Estatuto da Advocacia delegou a regulamentação da publicidade ao Código de Ética e Disciplina, embora contenha, no mínimo, três princípios que se prestam mesmo como enunciados genéricos dos quais devem ser deduzidos, mais amiúde, os postulados disciplinadores da matéria. Assim, segundo o Estatuto, constitui infração disciplinar “angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros” (art. 33, IV); “fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes” (art. 33, XIII); e veda-se a divulgação da Advocacia em conjunto com outra atividade (art. 1o., parágrafo 3º.).

Cumprindo a norma do Estatuto, o Código de Ética e Disciplina dedicou especificamente à publicidade todo o seu Capítulo IV, abrangendo os arts. 28 a 34, onde minuciosamente se elenca o permitido e o proibido em termos de publicidade[3]. A minúcia até abunda, mas não prejudica. Por detrás da regulamentação detalhada está o princípio do art. 7º. do mesmo Código de Ética e Disciplina, que prescreve ser “vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela.” O conjunto das normas induz, recomenda e mesmo impõe a discrição, o que, sem dúvida, colide flagrantemente com a realidade que hoje se vive em outros campos de atuação, onde a propaganda segue sendo a alma do negócio.

Justifica-se uma norma restritiva à publicidade na Advocacia ? Evidente que sim[4]. A confiança que justifica a procura de determinado profissional e dá consistência a esse relacionamento não pode ser criada artificialmente, nem as necessidades de ter um advogado podem ser fruto do imaginário. Esse elo é algo que deve ser construído de modo mais concreto e estável, o que não se compraz com as ações de marketing, que procuram criar no subconsciente a necessidade, que não existe, ou mesmo qualidades, ainda que nem sempre verdadeiras.

3. O anúncio na Advocacia é permitido: “o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e moderação[5], para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade” (art. 28 do CED).

Em seguida a norma explicita no que consiste a discrição e moderação, descendo verdadeiramente a detalhes. O advogado pode divulgar seu nome, mas há de ser completo[6], sendo proibido o uso de nome fantasia em escritórios[7], pois afronta o decoro da profissão, ou mesmo o nome de profissionais já falecidos que não tinham ligação com o escritório. Ressalvada fica, portanto, a possibilidade de continuar usando o nome de colega falecido, mas desde que este já emprestasse, quando vivo, o nome ao escritório. Evidente que proibido também é elencar antecessores ou por-se como sucessor de determinadas pessoas ou escritórios[8]. O vínculo da confiança e até o conhecimento da profissão e a forma de atuar não são transmissíveis como os bens materiais. O objetivo dessa previsão é fazer com que o cliente sinta-se atraído exclusivamente pelo próprio profissional ou pelo seu escritório.

4. É possível ao advogado, igualmente, divulgar títulos, qualificação profissional, especialidade e associações a que pertença. Esses aspectos devem integrar um anúncio ou uma placa de identificação do local onde a atividade é exercida, ou mesmo fazer parte de papéis de carta ou de petição.

Títulos são conquistas que qualificam o profissional dentro de sua área de atuação, podendo, nessa linha, constar da divulgação da atividade do advogado a faculdade em que se formou, os cursos de pós-graduação que realizou e a titulação que obteve, ainda que só ligada à vida acadêmica, mas desde que seja afeita à área jurídica. É vedada, portanto, a divulgação de titulação em outras campos do conhecimento, até porque a atividade do advogado não pode ser exercida em conjunto e muito menos divulgada com outra atividade (art. 1o., parágrafo 3º., do Estatuto). Assim, a menção a advogado e contador, advogado e corretor, advogado e economista, advogado e administrador de bens[9] não representa observância das regras éticas.

Títulos e qualificações nada têm com premiação. Não se concebe possa o advogado, em anúncios ou placas indicativas de sua atividade, fazer menção a que foi eleito “O Advogado do ano” ou coisas do gênero. O reconhecimento da comunidade e mesmo de seus pares não é fator idôneo a credenciá-lo perante o seu possível cliente, até porque com isto ele se apresenta como alguém superior aos demais colegas, embora a partir de um critério subjetivo de quem lhe conferiu o prêmio. Seria uma forma de inculcar-se, ou seja, impor-se como vantajoso, o que é expressamente vedado pelo Código de Ética.

Da mesma forma, não são títulos e nem qualificações as atividades anteriores exercidas pelo advogado, ainda que dentro do mundo jurídico[10]. O ex necessita ser evitado terminantemente, porque lança no subconsciente de quem procura esse advogado a idéia de que ele poderá agir com maior facilidade e proveito nos setores onde já atuou, embora em outra posição. Além disso representar propaganda enganosa, o que deslocaria a questão para fora do âmbito ético profissional, induz a que se suponha esteja sendo oferecido algo além do simples trabalho jurídico, o que não se coaduna com a Advocacia.

5. Admite-se a divulgação da especialidade do profissional. Voltando-se no tempo, encontrar-se-iam quiçá três especialidades: civil, penal e trabalhista. Hoje, todavia, a complexidade do mundo jurídico é capaz de visualizar um número infinitamente maior do que aquelas de outrora, basta atentar-se para os recentes, ao menos entre nós, Direito Ambiental, do Consumidor, do Menor, do Esporte etc. que são encarados como disciplinas autônomas, uma vez que marcadas por regras e princípios específicos que transbordam do geral do Direito.

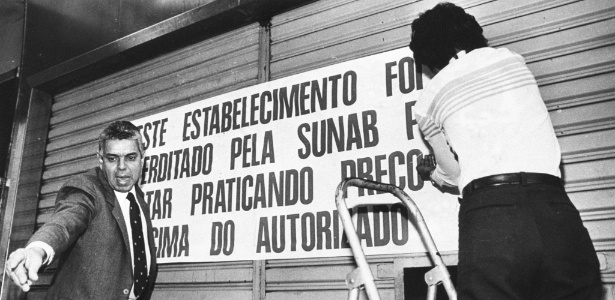

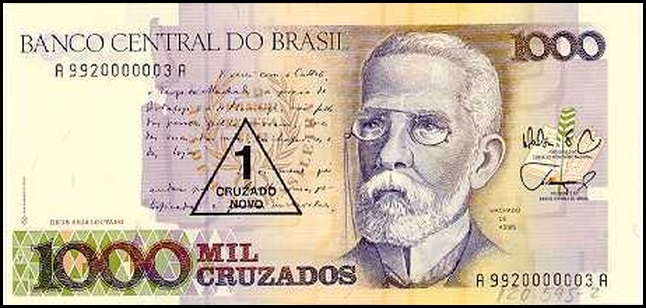

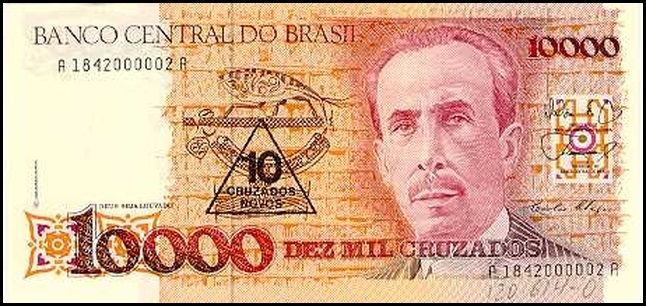

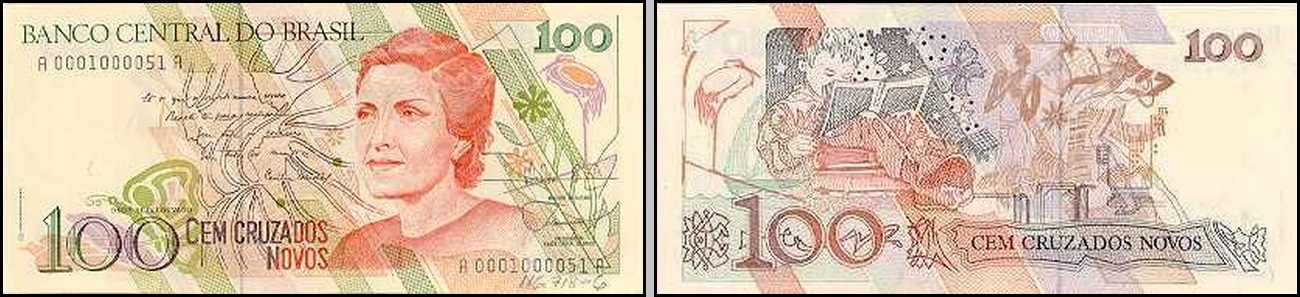

Todavia não é especialidade tipos de demandas, nem réus determinados, nem ataque a certos acontecimentos sazonais. Soa absurdo apresentar-se como especialista em recuperação de impostos, de empréstimos compulsórios[11], liberação de cruzados novos[12], ações contra o Estado, ações contra bancos[13], dívidas em moeda estrangeira, pagamentos de tributo com títulos públicos. Essas verdadeiras práticas, que surgem ao sabor das ocorrências do dia-a-dia, não representam ramos do Direito, capazes de definir um especialista, até porque são marcadas pela transitoriedade e sem fugir a sua solução das regras comuns a outros verdadeiros campos da Ciência Jurídica.

Da mesma forma já se considerou que acidente de trânsito não constitui especialidade[14], assim como também inventários, separações[15], investimentos externos e cidadania[16]. Da mesma forma, o oferecimento de serviços para “registro em cartório de imóveis”[17]. Mais grave, ainda, é o advogado divulgar como especialidade a “avaliação de obras de arte e antigüidade” e a “venda de espólio”[18].

Não caracteriza falta ética apresentar-se o profissional como especialista em vários ramos do Direito, embora afronte o conceito de especialista, até porque os dicionaristas dizem especialista “aquele que se dedica a uma especialidade”.

Por fim, a especialidade também não se caracteriza pela Justiça em que se atua, não podendo alguém rotular-se como especialista em Juizados Especiais de Pequenas Causas[19].

6. Aceita-se venha o profissional a divulgar as associações a que pertença, o que não parece ter sido a melhor orientação, mas a norma aí está posta, merecendo, porém, uma interpretação bastante restritiva, evitando-se que o oportunista venha a abusar indevidamente da permissão ética em questão.

Em primeiro lugar, são associações jurídicas, que se caracterizam com centros de debates, estudos e preocupações com o Direito. Seria imoderado o anúncio que fizesse menção à ligação do advogado como clubes de serviços, entidades recreativas, partidos políticos, clubes esportivos[20] etc. Estaria aí caracterizada uma tentativa de angariar clientes dentro desses segmentos, o que não é permitido.

Igualmente se passa quanto a empregos ou cargos exercidos pelo advogado, que não pode divulgar-se como advogado de determinado sindicato ou funcionário de certa autarquia ou procurador de algum órgão, somente podendo apresentar-se assim nos casos em que esteja atuando para essas entidades, logicamente. Da mesma forma, é proibida a divulgação de clientes[21] e causas que possua[22]: o advogado é ele e não o advogado de A ou B e nem da causa X ou Y. Não se verifica, porém, falta ética quando o advogado assim se apresenta para esclarecer assuntos do interesse de seu cliente, inclusive na imprensa, onde, então, a referência ao cliente ou à causa até ser necessária.

Evidente que não transparece como possível a menção a pertencer o advogado a entidades às quais todos se encontram necessariamente ligados. Dizer um advogado que é da Ordem dos Advogados do Brasil, embora risível a muitos, pois não fora da Ordem não poderia dizer-se advogado, a outros poderá parecer um profissional com maior qualificação. Assim, a previsão em tela permitiria a divulgação de entidades às quais se está ligado, na medida que esta ligação represente, por exemplo, um preocupação com o aprimoramento profissional, sem se incluir aquelas de vinculação obrigatória.

Além de ser vedado, é de se repudiar a divulgação em anúncios, placas, cartões, papéis de correspondência ou de petições pessoais ligados ao exercício da Advocacia, de cargos ocupados pelo advogado em entidades de classe, posto que a partir daí se poderia infundir na mente das pessoas a sensação de um poder superior desse advogado em relação aos demais. A divulgação desses verdadeiros encargos há de ficar restrita às atividades próprias das entidades e nunca transladar-se para a vida profissional e, principalmente, para a divulgação desta, uma vez que estaria o profissional servindo-se do cargo.

7. Acaba, portanto, sendo vedada qualquer divulgação ou anúncio que vá além dos limites antes postos, principalmente aqueles onde se lançam as qualidades do profissional, as suas conquistas anteriores em processos ou acordos extrajudiciais, a sua clientela, o luxo de suas instalações[23], os merecimentos dos sócios do escritório, a nacionalidade dos profissionais que o integram. Da mesma forma, não pode ser divulgado, até porque se cuida de propaganda enganosa, retratando uma suposta oferta para tráfico de influência, o suposto bom conceito que o escritório ou o advogado gozariam junto à Magistratura ou Ministério Público[24]. Apesar dessas proibições, não é incomum anunciar-se ampliações de escritórios ou mudança de endereço, divulgando qualidades ou atributos pessoais de sócios que ingressam, a sua atividade passada, inclusive em outros segmentos da Justiça, ou o perfil da clientela ou das causas que patrocina. Evidente que, assim procedendo, o advogado deverá receber a devida reprimenda de seu órgão de classe.

Também existe proibição de se divulgar preços dos serviços[25], gratuidade de consultas[26], forma de pagamento ou outros fatores que possam tornar o advogado mais interessante que outros profissionais, a partir de critérios não compatíveis com aqueles que justificariam o estabelecimento de vínculo entre cliente e profissional. O oferecimento de maiores facilidades econômicas é um modo do advogado tornar-se mais interessante para o cliente, de forma a decorrer de semelhante postura a inculcação para a prestação de serviços. Essa prática além de ofender a dignidade profissional e poder implicar aviltamento de honorários ou desrespeito às tabelas, induz a que o possível cliente venha a escolher o profissional não pela confiança que lhe possa incutir, mas sim em vista das melhores condições econômicas que ele lhe oferece para assumir o patrocínio de seus interesses.

8. Há uma preocupação ética com o veículo, a forma e o local onde venha a se dar a divulgação do advogado e do exercício de sua atividade. Há proibição expressa da veiculação de anúncios pelo rádio[27] e televisão (art. 29 do CED), bem como se faz restrição ao conteúdo de boletins e malas diretas (art. 29, parágrafo terceiro, do CED). Igualmente, não é local apropriado para a divulgação da atividade a porta de veículo[28], as placas em praças de esporte[29], a camisa de jogadores, os boletins escolares[30] ou mesmo os cercados de árvores.

O modo mais comum de divulgação do advogado é a placa em seu local de trabalho e, em bem menor escala, em sua residência, sendo incompatível em outros locais[31]. Exige a ética que esses anúncios sejam discretos quanto à forma e dimensão e, evidentemente, seu conteúdo não poderá extravasar dos limites antes analisados, até porque é uma das modalidades de se anunciar os serviços profissionais. Chega mesmo a norma a proibir os luminosos, que não parece justificar-se, por si só, contanto que persista a se observar a necessária discrição. Nessa linha, obviamente, veda-se o uso de outdoor ou equivalentes (art. 30 do CED). Talvez mais simples fosse vedar-se simplesmente a placa, de qualquer dimensão, em outro local que não aquele em que o profissional exerce sua atividade.

Impede o Código o uso de “fotografias, ilustrações, cores, figuras desenhos, logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da Advocacia, sendo proibido o uso de símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela Ordem dos Advogados do Brasil” (art. 31). Busca-se com a norma em tela a sempre necessária discrição, o decoro, como também uma usurpada aparência de oficialidade, como se verificaria com o uso do brasão da República. Aliás, em algumas cidades do interior, nas salas dos advogados existentes nos fóruns, eram mantidos papéis com o nome da Ordem e com o brasão da República dos quais alguns advogados se serviam não só para elaborar petições urgentes, mas também para apresentar petição inicial[32]. Não foram poucas as pessoas que, quando citadas, interpretaram o escrito não como um pedido do autor em face dela, mas sim já como uma determinação judicial que devesse ser cumprida.

Essas mesmas restrições apresentam-se para o anúncio em jornais e revistas, sendo de se destacar, além disso, que o local de inserção da publicidade também pode denotar imoderação. Já houve quem se oferecesse, indevidamente, para recuperar compulsório pago na compra de veículo em caderno de jornal que estampa anúncios de compra e venda de carros.

9. É muito comum o uso da mala direta, dirigindo-se a um grupo de pessoas correspondência em caráter geral. Essa prática também guarda restrições[33]. Assim, primeiramente, não pode afrontar o conteúdo demarcado para qualquer forma de divulgação da atividade profissional. Admite-se somente este meio para a comunicação de mudança de endereço, constituição ou alteração da composição de escritório (art. 29, parágrafo terceiro, do CED), não mais que isto.

Essa modalidade de divulgação talvez seja mesmo uma das mais usadas pelos advogados que, todavia, não respeitam os limites éticos da publicidade, até talvez acreditando que entre os destinatários não encontrará algum advogado preocupado com a faceta ética da correspondência. Já houve quem remetesse correspondência a viúva, apresentando condolências pelo passamento do marido, mas alertando-a de que a vida continua e de que é preciso preocupar-se com os aspectos práticos dela, entre os quais ganharia importância, naquele momento, a realização do inventário[34]. Outro, em correspondência sistemática, pretendia comentar acontecimentos do dia-a-dia, planos econômicos, etc. e engrandecia os problemas jurídicos que deles decorrem, alertando para a necessidade de ter um advogado para resolver essas querelas[35]. Fere a ética também o envio de carta comunicando a distribuição de processo contra o destinatário na Justiça[36], evidenciando, ainda que não o diga expressamente, a intenção de patrocinar os interesses do réu naquele processo; como também correspondência a expropriados, esclarecendo-os sobre seus direitos e os riscos a que estão sujeitos[37].

A questão não muda de figura em vista do grupo a que é dirigida a mala direta. Ainda que discreta, não pode por meio dela o advogado pretender alcançar pessoas que potencialmente poderiam interessar-se pelos seus serviços, mas que não o conhecem e só passariam a conhecê-lo a partir da correspondência. Isso se dá, inclusive se a mala direta for destinada a um grupo do qual faça parte também o advogado, como os moradores de seu prédio, os sócios de seu clube.

Admite-se o oferecimento de serviços, por meio de mala direta, a advogados, objetivando o acompanhamento de processos e cumprimento de cartas precatórias em outras comarcas ou estados[38]. Tal se verifica porque a correspondência é dirigida não a leigo, mas a quem tem discernimento para não se subjugar inconscientemente ao seu conteúdo, como também não precisa, em princípio, dos serviços de advogado até por também o ser.

A mala direta na forma de carta não é diferente da edição de boletins com conteúdo semelhante, sendo permitidos estes últimos, ainda quando editados por advogados e escritórios, apenas para divulgação de informações gerais, comentar decisões dos tribunais, dar a conhecer legislação, sem, em momento algum, referir-se à necessidade de tomar alguma providência judicial ou de outra natureza, para a qual o advogado estaria prontamente à disposição. Procedimentos desta ordem são recriminados, posto que afrontosos às normas éticas. Ademais, os boletins não devem dar destaque ao nome do advogado ou de escritório[39], para não configurar a captação de clientela.

Já se entendeu, acertadamente, contrariar as normas éticas a divulgação de “textos legais e orientação jurídica em quadros ou painéis, periodicamente alteráveis ou renovados, para afixação em locais públicos, com indicação do nome do advogado e seu endereço profissional.”[40]

10. Atualmente repercute também na Advocacia o uso da internet e, pois, ganha corpo a idéia de divulgação do profissional por este veículo. Alguns até já mantêm site ou home page próprias. A questão não enseja análise diferenciada, comparativamente a outros modos de divulgação[41]. Evidente que tudo quanto não está autorizado a se fazer por carta, anúncio ou outro meio, também não se poderá fazer pela internet. As restrições são quanto ao conteúdo e não relativamente ao meio utilizado[42].

Assim, a manutenção de uma página divulgando notícias de interesse, envolvendo problemas econômicos, novas medidas, leis recentes, decisões judiciais etc., não pode servir para, por meio dela, o profissional se apresentar para captar clientes para aquelas hipóteses por ele analisadas como meras notícias gerais.

Da mesma forma, o advogado não poderá divulgar sua fotografia, lista de clientes ou causas, seu currículo, o resultado de seus processos, os preços que cobra, as suas petições, enfim incidir por este veículo nas restrições postas para os demais meios que eram os conhecidos e usuais quando do advento da disciplina ética ainda em vigor.

A utilização de e-mail para comunicação também é permitida, mas não para dirigir-se a pessoas desconhecidas, tocando com aspectos que possam ensejar a captação de clientes ou causas. Enfim, servem para essa forma de comunicação todas as restrições postas para as simples cartas.

11. A matéria jurídica inegavelmente acaba por interessar às pessoas de um modo geral; de outro lado, certos acontecimentos que envolvem demandas ganham projeção na mídia; sem contar, ainda, que um grande número de pessoas não tem acesso a serviços jurídicos e acabam por buscá-los em programas de emissoras de rádio e televisão. Isso tudo leva a que o profissional, muitas vezes, seja convidado a participar dessas atividades, o que é visto por muitos como uma forma de inculcar-se para a prestação dos serviços.

Desde logo é de se deixar à margem dessa consideração a publicação de artigos jurídicos, mesmo analisando casos, decisões de tribunais ou legislação nova, quando veiculados em revistas, jornais e boletins jurídicos e, ainda, em colunas jurídicas de jornais leigos. Evidente que, por meio dessa atividade, o profissional não está apresentando-se para captar clientes, posto que o leitor das publicações é, fundamentalmente, também operador do Direito que, via de regra, portanto, não precisa dos serviços jurídicos de outro profissional. Ademais, nesse âmbito, a divulgação acaba tendo caráter científico, sendo versada em linguagem técnica, que, não raro, aparece aos olhos do não-iniciado como grego. Nessa mesma linha, não se pode também visualizar captação de clientela na divulgação de evento cultural, destinado a quem atua na área jurídica[43].

Afastada a questão antes posta, não se pode olvidar que o advogado presta serviço público e exerce função social (art. 2o., parágrafo primeiro, da Lei n. 8.906/94), de onde poder ser visto como um verdadeiro seu dever prestar informações à comunidade e, ainda, esclarecer sobre seus próprios casos, na medida que ganhem repercussão popular e para tanto ele seja procurado.

Relativamente aos próprios casos, o advogado não pode procurar a imprensa para divulgá-los ou sequer insinuá-los[44]. Diversamente, deve mesmo guardar segredo acerca das pendências que patrocina, jamais expondo seu cliente na mídia, ainda que obtenha um resultado final favorável. Se o seu cliente precisar divulgar o resultado do processo para afastar conclusões enganosas acerca da sua pessoa, interesses ou bens, reparando ofensa à sua imagem, ele deve reclamar essa divulgação no processo, como conseqüência da procedência da ação, fazendo, então, a publicação da sentença, se autorizado pelo juiz, abstendo-se, mesmo assim, de colocar seu nome, por qualquer modo, na veiculação.

Se o caso que o advogado patrocina vier a ter repercussão na imprensa, ele poderá procurá-la para esclarecer fatos que possam prejudicar o seu cliente ou o resultado do processo por ele patrocinado. Poderá, também, ainda que não haja o risco anterior, se convidado, esclarecer alguns pontos da causa[45], evitando a polêmica, a acusação à parte contrária, ao juiz, aos demais colegas que atuam no feito, bem como, ainda, a divulgação de estratégias que adotará futuramente, de modo a não transformar a mídia no tribunal. Ademais, deve estar extremamente atento para não divulgar qualquer fato que possa representar sigilo profissional. Os limites dessa atuação decorrem, pois, inversamente, da definição como falta ética do comportamento consistente em “fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes” (art. 34, XIII, do Estatuto).

A participação do advogado em programas para responder consultas formuladas por ouvintes, telespectadores e leitores de jornais é prática totalmente condenada[46]. Nesse caso, o advogado não responde sobre teses, mas sobre ocorrências concretas, não raras vezes submetidas a outros profissionais e à própria Justiça. Tal atuação longe está de servir como prestação de serviços e atuação de cunho social, sendo caso específico de captação de clientela, posto que o consulente, quase sempre, já precisa de um profissional e tende a contratar aquele que lhe dá uma opinião mais conforme aos seus interesses. De outro lado, sua conduta afronta o dever de lealdade para com os demais colegas, diante da possibilidade de sua opinião colidir com aquela que vem sendo defendida por outro profissional que efetivamente patrocina os interesses do consulente[47].

Não há impedimento, porém, a que o advogado comparece na mídia para discutir teses jurídicas, concedendo entrevista ou participando de debates acerca de novas leis, problemas gerais etc., o que caracterizaria uma prestação de serviços à comunidade e um trabalho de atuação em prol da melhoria dos institutos jurídicos. Não se compreende nesta atuação, a manifestação sobre caso concreto específico[48]. Nesse sentido, é de se lembrar que não são raros, infelizmente, os crimes que acabam sendo julgados antecipadamente pela mídia e com a assistência de alguns colegas, que se prontificam a tipificar a conduta do acusado, dando todos os ingredientes para o seu julgamento.

O profissional que costuma ser convidado para participar de programas ou opinar sobre assuntos gerais na mídia não pode aceitar ser transformado em um habitué, passando a ser figura rotineira a manifestar-se sobre todo e qualquer assunto[49], mesmo porque não existe um universo de problemas jurídicos novos e somente em tese a desafiar o constante pronunciamento a bem do interesse social. Semelhante prática, caracterizadora do excesso, merece a reprimenda, posto que deixa de existir a moderação, evidenciando intenção de apresentar-se para obter proveito profissional, angariando causas, posto que o lugar do advogado é em seu escritório ou nos tribunais e não na imprensa.

Por fim, a exposição do advogado na mídia, mesmo nos casos em que isso se faz permitido, não pode importar na divulgação de façalhas profissionais, nome de clientes[50] etc., o que tornaria o comportamento viciado do ponto de vista ético, se não pela entrevista, pelos outros motivos que afrontam as normas permissíveis da publicidade na Advocacia.

12. A propaganda guarda também uma outra roupagem, apresentando-se de modo subliminar. Assim, não é incomum produtos, bens e serviços serem apresentados não diretamente como uma ação comercial, oferecendo-o de forma clara e transparente, mas sim por meio subreptício, buscando identificá-lo a uma atividade ou a uma pessoa, de modo a também criar no consumidor o desejo de ter aquele bem ou produto ou desfrutar daquele serviço.

A Advocacia também parece não estar alheia a essa forma de divulgação. Nesse sentido, o Tribunal de Ética Profissional da OAB de São Paulo detectou essa prática, entendendo-a condenável, em reportagem veiculada por jornal paulista, na qual, a par de se ressaltar as dificuldades então atuais, chamava-se atenção para o que os escritórios de advocacia de dimensões empresariais, que ali eram citados, estavam fazendo para atender aos seus clientes e evitar que eles padecessem ou tivessem prejuízo com aqueles problemas. A reportagem enautecia a qualidade dos profissionais, declinava o número de clientes que tinham, as consultas que davam, o tamanho do escritório, chegando mesmo a apontar para certo escritório que havia contratado um profissional, com passado de desembargador e de determinada origem racial, apenas para melhor servir seus clientes de igual nacionalidade.[51]

Evidente que a propaganda fora dos contornos da ética deve ser combatida não só quando feita diretamente, aliás o combate a essa é bem mais fácil, mas também quando feita não às claras, mas com igual potencialidade de dano não só aos consumidores desta atividade, o que por ora não interessa, mas a toda a classe dos advogados. No caso, a matéria jornalística tinha claro intuito promocional, afrontando a discrição que deve ser a nota típica da Advocacia, para lhe conferir caráter nitidamente mercadológico e, pois, comprometido, em vista de se prestar para o aliciamento e captação de clientes.

Diferente não foi o que se viu em reportagem da revista Veja, de 1o. de dezembro de 1993. Naquela matéria, intitulada “O Romário dos Tribunais”, comparou-se conhecido advogado com o ágil e esperto jogador de futebol, na época no melhor de sua carreira. A matéria que, segundo o Tribunal de Ética da Ordem de São Paulo[52], só pode ter recebido o aval do advogado, encara a Advocacia como um negócio e ressalta como de importância facetas nada recomendáveis, como a esperteza, relacionamentos etc. Ademais, revela-se nela preços, número de causas, nome de clientes, tudo a evidenciar total desprezo para com a ética. Perfeita, para definir o grotesco do caso, foi a conclusão de ELIAS FARAH, naquele aprovado parecer: “um procedimento ético é um procedimento limpo, em que transpareça magnanimidade, discrição, sobriedade, altivez, aplaudíveis pela decência de propósito e pela inatacável credibilidade. A reportagem mais parece dirigida a um ‘mágico’ da Advocacia, que, na tribuna forense a todos deslumbra, tirando coelho da cartola ou sacando argumentos, surpresa que só gênios logram discernir nas entrelinhas dos códigos e das constituições, com poderes mirabolantes de persuassão!”

13. A propaganda evoluiu, mas na Advocacia essa evolução não encontrou, não encontra e tomara que não venha a encontrar eco. Disso, porém, não se pode concluir que a Advocacia não tenha evoluído, porque para alcançar melhores dias ela precisa que os advogados igualmente consigam estes melhores dias e a tanto o profissional não chegará criando clientela no artificialismo da publicidade, na inconstância e no momento, tomando o cliente tão só pela aparência, às vezes fabricada por um bom marqueteiro. Esse cliente é efêmero, posto que a qualquer outro apelo de melhor aparência ele também se renderá e mudará de advogado, logicamente.

Consoante LOUIS CREMIEU, citado em precioso voto de DANIEL SCHWENCK, no Tribunal de Ética da Ordem de São Paulo, “o advogado deve esperar pacientemente que a clientela venha a ele. É pelo trabalho e pelo bom renome que ele logrará inspirar nos contendores a sua confiança. Ele não se deve comprometer na procura de causas”[53].

A melhor propaganda que o advogado pode fazer está na realização do seu trabalho, contínuo e dedicado, na repercussão que suas demandas tem, não na mídia, mas, em primeiro lugar, no íntimo de seu próprio cliente, que se sentirá satisfeito e não titubeará em indicar o seu advogado para o seu amigo, parente ou voltar ele próprio a procurá-lo quando nova questão jurídica o atormentar. Essa é a única forma de propaganda capaz de valorizar o advogado.

——————————————————————————–

* Trabalho escrito em homenagem à memória do Dr. LUIZ GERALDO CONCEIÇÃO FERRARI, ex-presidente da AASP – Associação dos Advogados de São Paulo

[1] – Confira a propósito a posição de MARCELO RAPOSO CHERTO, “A ética do advogado e a publicidade”, O Estado de São Paulo, edição de 22 de novembro de 1986.

[2] – Cf. PAULO LUIZ NETTO LÔBO, Comentários ao Estatuto da Advocacia, Brasília, Editora Jurídica, 2a. edição, 1996, pág. 143, onde destaca o texto do art. 8o. do Código International de Ética do Advogado da Internacional Bar Association, que expressamente dispõe ser “contrário à dignidade do advogado recorrer ao anúncio.” Não é diferente a disposição do Código da American Bar Association, que, em seu art. 27, entende não profissional obter serviços por meio de circulares, propaganda e entrevistas não autorizadas.

[3] – O conteúdo dos artigos em questão corresponde ao teor da Resolução n. 2/92 do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, aprovada em 2 de novembro de 1992, sob a presidência de MODESTO CARVALHOSA e tendo como relator ELIAS FARAH.

[4] – Nesse sentido, WALTER CENEVIVA, “A propaganda na Advocacia.”, palestra proferida na Associação dos Advogados de São Paulo, em 16 de março de 1999, à disposição em vídeo.

[5] – A moderação não se compadece com títulos estrondosos como “Sofreu você algum prejuízo em acidente?”, “Deixe-me proteger seus direitos”. A par de violar outros enunciados acerca da publicidade, a chamada desses supostos anúncios, comuns nos Estados Unidos e no Canadá, ofende às nossas regras éticas (cf. processo n. 896 do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, rel. DANIEL SCHWENCK, publicado nos Julgados do Tribunal de Ética Profissional, São Paulo, OAB, 1995, 2o. vol., pág. 103).

[6] – Cf. decisão do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 700, rel. MILTON BASAGLIA, publicado nos Julgados do Tribunal de Ética Profissional, São Paulo, OAB, 1o. vol., pág. 57. A divulgação de anúncio sem o nome do advogado foi entendida como falta censurável, passível de punição após identificação do responsável (cf. decisão do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 870, rel. DANIEL SCHWENCK, publicado nos Julgados cit., 2o. vol., pág. 90).

[7] – Já houve vedação ao uso de “Pronto Socorro Jurídico” (Cf. decisão do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 777, rel. MILTON BASAGLIA, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 67); da mesma forma, foi considerado infringente das normas éticas a adoção do nome “O Advogado da Família” (processo n. 800, rel. JOSÉ EDUARDO DIAS COLLAÇO, Julgados cit., 1o. vol., pág. 254), como, ainda, “S.O.S. JURÍDICO” (cf. decisão no processo n. 1004, do Tribunal de Ética da OAB, São Paulo, rel. JOSÉ URBANO PRATES, Julgados cit., 2o. vol., pág. 373). Ofenda as regras éticas a referência a “Plantão” e “24 horas por dia” (cf. processo n. 1029, do Tribunal de Ética da OAB São Paulo, rel. PAULO AFONSO LUCAS, Julgados cit., 2o. vol., pág. 92).

[8] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 846, rel. BRUNO SAMMARCO, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 61.

[9] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 779, rel. ELIAS FARAH, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 84.

[10] – O Tribunal de Ética da OAB de São Paulo já entendeu, no passado, possível o uso em anúncio da expressão “ex-promotor de Justiça” (cf. processo n. 695, rel. SAMUEL SINDER, Julgados cit., 1o. vol., pág. 256). Todavia, a matéria veio a ser pacificada de forma diferente, proibindo-se a divulgação de antecedentes funcionais relativos ao exercício de alguma função pública (cf. Resolução n. 5/93, rel. BRUNO SAMMARCO, Julgados cit., 2o. vol., pág. 40). Aplicando a resolução e vedando o uso da expressão “ex-magistrado”, confira-se processo n. 1003, do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, rel. ELIAS FARAH, Julgados cit., 2o. vol., pág. 389).

[11] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 863, rel. JOVIANO MENDES DA SILVA, Julgados cit., 2o. vol., pág. 99; processo n. 869, rel. CLITO FORNACIARI JÚNIOR, Julgados cit., 2o. vol. pág. 407.

[12] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 789, rel. ANTONIO DUMIT NETO, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 71.

[13] – cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 984, rel. DANIEL SCHWENCK, Julgados cit., 2o. vol., pág. 376.

[14] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 796, rel. DANIEL SCHWENCK, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 68.

[15] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 740, rel. FUED MIGUEL TEMER, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 73; processo n. 722, rel. ELIAS FARAH, Julgados cit., 1o. vol., pág. 244; processo n. 687, rel. FUED MIGUEL TEMER, Julgados cit., 1o. vol., pág. 248.

[16] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1070, rel. JOSÉ URBANO PRATES, Julgados cit., 2o. vol., pág. 383.

[17] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 770, rel. FLÁVIO DEL PRÁ, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 249.

[18] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 905, rel. CLITO FORNACIARI JÚNIOR, Julgados cit., 2o. vol., pág. 96.

[19] – Cf . Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 971, rel. BENEDITO EDISON TRAMA, Julgados cit., 2o. vol., pág. 410.

[20] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1047, rel. BRUNO SAMMARCO, Julgados cit., 2o. vol., pág. 412.

[21] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 689, rel. MILTON BASAGLIA, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 210.

[22] – Cf. decisão do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1.778/98, relator JOSÉ ROBERTO BOTTINO, ementa publicada no jornal Tribuna do Direito, março de 1.999, pág. 34.

[23] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 834, rel. JOSÉ EDUARDO DIAS COLLAÇO, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 263; processo n. 1047, rel. BRUNO SAMMARCO, Julgados cit., 2o. vol., pág. 412.

[24] – Cf. decisão do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1778/98, já citada quanto a outro aspecto.

[25] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1.780/98, rel. PAULO MARQUES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, ementa publicada na Tribuna do Direito, março de 1999, pág. 34.

[26] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 693, rel. FUED MIGUEL TEMER, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 76. O anúncio, além de referir-se a campos que não se caracterizam como especialidades, dizia “atende-se sem compromisso.” No mesmo sentido, processo n. 934, rel. JOSÉ URBANO PRATES, Julgados cit., 2o. vol., pág. 386. Da mesma forma, foi apontado como em desconformidade com as normas éticas anúncio que ao seu final dizia “a consulta é grátis” (processo n. 503, rel. GILDO DOS SANTOS, Julgados cit., 1o. vol., pág. 261).

[27] – A proibição atinge, logicamente, o patrocínio de programas, inclusive de natureza policial (cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 940, rel. JOVIANO MENDES DA SILVA, Julgados cit., 2o. vol., pág. 85). Da mesma forma, é vedado o meio radiofônico, mesmo se atender à moderação (cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1016, rel. ANTONIO FITTIPALDI, Julgados cit., 2o.vol., pág. 364).

[28] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 780, rel. LEILA BUAZAR, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 66.

[29] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 928, rel. GERALDO JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA, Julgados cit., 2o. vol., pág. 359.

[30] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 759, rel. ANTONIO DUMIT NETO, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 257.

[31] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 831, rel. ELIAS FARAH, Julgados cit., 2o. vol., pág. 363.

[32] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 871, rel. ANTONIO LOPES MUNIZ, Julgados cit., 2o. vol., pág. 256; processo n. 937, rel. GERALDO JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA, Julgados cit., 2o. vol., pág. 257.

[33] – Julgados mais antigos do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, genericamente, entendiam que o meio não era compatível com a dignidade da Advocacia: processo n. 684, no qual são citados os processos ns. 404, 528 e 539, rel. REYNALDO MATTAR; processo n. 783, rel. ANTONIO DUMIT NETO, e processo n. 788, rel. EDMUNDO DANTÉS NASCIMENTO, Julgados cit., 1o. vol., págs. 78 e segs. e 187 e segs.

[34] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 943, rel. JOSÉ EDUARDO DIAS COLLAÇO, Julgados cit., 2o. vol., pág. 115.

[35] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 809, rel. CLITO FORNACIARI JÚNIOR, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 259.

[36] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 833, rel. CLITO FORNACIARI JÚNIOR, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 58.

[37] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 683, rel. SILVESTRE DE LIMA NETO, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 85.

[38] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1010, rel. ROBISON BARONI, Julgados cit., 2o. vol., pág. 367, citando, no mesmo sentido, processo n. 385, rel. HAMILTON PENA.

[39] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1008, rel. ELIAS FARAH, Julgados cit., 2o. vol., pág. 368.

[40] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 764, rel. ELIAS FARAH, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 79.

[41] – Aliás, o advento do telex, da televisão também, certamente, desafiaram debates acerca da matéria, sendo interessante destacar-se a constância de uma posição voltada à discrição, que se vê desde parecer de GABRIEL DE REZENDE, quando do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo (processo n. 002, parecer emitido em 12 de junho de 1940, citado em Julgados cit., 2o. vol., pág. 405).

[42] – Cf. WALTER CENEVIVA, na palestra antes já citada.

[43] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 930, rel. ANTONIO FITTIPALDI, Julgados cit., 2o. vol., pág. 371.

[44] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 1030, rel. ANTONIO FITTIPALDI, Julgados cit., 2o. vol., pág. 372.

[45] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 688, rel. BRIAND COLLIN FERREIRA, publicado nos Julgados cit., 1o. vol., pág. 209.

[46] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 872, rel. DANIEL SCHWENCK, Julgados cit., 2o. vol., pág. 350; processo n. 839, rel. JOVIANO MENDES DA SILVA, Julgados cit., 2o. vol. pág. 351.

[47] – No Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, no processo n. 839, votamos vencido, não pretendendo restringir a possibilidade da resposta de modo absoluto, mas colocamos tantas restrições a essa atuação, que tornaria difícil algum advogado conseguir, no caso concreto, responder a perguntas em programas de rádio ou televisão e não incidir em falta ética (Julgados cit., 2o. vol., pág. 351).

[48] – Até porque, ao ver de PAULO LUIZ NETTO LÔBO (Comentários cit., pág. 144), tal procedimento gera impedimento ético para o advogado patrocinar novas causas relacionadas ao tema.

[49] – PAULO LUIZ NETTO LÔBO (Comentários cit., pág. 144) reputa, com toda a correção, “absolutamente condenável a publicidade freqüente de opinião sobre matérias jurídicas” na mídia.

[50] – Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 914, rel. ROBISON BARONI, Julgados cit., 2o. vol., pág. 403.

[51] – Cf. Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, processo n. 898, rel. CLITO FORNACIARI JÚNIOR, Julgados cit., 2o. vol., pág. 97.

[52] – Cf. processo n. 1075, rel. ELIAS FARAH, Julgados cit., 2o. vol., pág. 394.

[53] – Cf. Traité de la Profession d’Avocat, Paris, 1939, n. 277, pág. 276, apud Julgados cit., 1o. vol., pág. 69.